沙河股份“深圳地主”梦碎 同业竞争13年

□本报记者 张昊

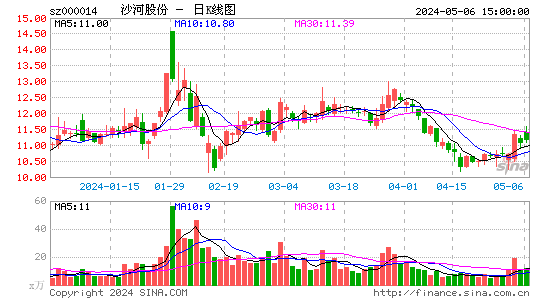

沙河股份,深市老牌上市公司,在控股股东几经更迭之后,这家国资背景的上市房企依然备受资本市场瞩目,公司股价经常出现异动,不时以涨停报收。因为市场认为公司集“深圳前海”、“拥有大量土地储备”、“旧城改造”等当前市场炙手可热的概念于一身。

然而,业内人士提醒,众多中小投资者可能忽略了最“致命”的一点——沙河股份已经身陷同业竞争的“险境”13年,其大股东沙河集团及其母公司深业集团一直在对公司仅有的优质资产虎视眈眈。事实上,对于还在做“资产注入-深圳地主-业绩飞跃”美梦的沙河股份众多中小投资者来说,幻想正在破灭。

“目前看来,没有土地资产注入,只有土地资产掏出。”分析人士指出,仔细梳理近期发生的关联交易不难发现,在“弃沙河、保深控”战略的指导下,深业集团鲸吞上市公司土地、腾挪上市公司利润的地产阳谋已经付诸行动,沙河股份终究难逃被掏空的命运,在投资者心中公司做了13年的“深圳地主”梦也基本落空。

大股东巧取项目开发权

深圳市南山区白石洲,著名的主题公园深圳世界之窗坐落于此。在世界之窗高耸的仿造巴黎埃菲尔铁塔对面,紧依深圳地铁一号线世界之窗站的地方,却是一片矮小逼仄的旧住宅小区。这里就是牵动沙河股份3万多股东神经的所在:南山区沙河街道鹤塘小区-沙河商城城市更新项目。

之所以引发关注,是因为沙河股份今年上半年的办公地点还位于项目内最大的单体建筑沙河商城,沙河股份是这一项目的最大建筑面积拥有者。

鹤塘小区-沙河商城城市更新项目,位于深圳著名的豪宅区域华侨城片区。这一片区的二手住宅单价均超过5万元,二手写字楼单价更是超过10万元。根据深圳市国土规划部门批复的城市更新规划,未来这一项目将包含住宅、商业建筑、办公建筑、商务公寓、公共配套设施,共计建筑面积近11万平米。由于土地成本低廉,作为房地产上市公司的沙河股份,倘若能操盘这一项目,极有可能获得巨大利润。

然而,今年9月17日、18日沙河股份连续披露8份文件,却让沙河股份的广大中小投资者的期望落空。公告中,沙河股份应有的权益被文字游戏巧妙忽略。究竟谁是最大的权益所有人?在房地产行业,计算一个项目的权益所有人,通常是以建筑面积占比计算。然而,公告中的方案却采取了以占地面积占比计算权益所有人的方法,经过一番掩饰,大股东沙河集团成为这一城市更新项目的“最大使用权人”。

在公告中,大股东沙河集团再三强调,从占地面积上看,沙河集团才是最大的土地使用权人。公告称,“在本项目用地范围内,从历史沿革和现状来看,大股东沙河集团是本项目单一最大土地使用权人。”

吊诡的是,公告同时明确指出,按照建筑面积测算,沙河股份才是这一项目的最大建筑面积所有人。公告称,“在本项目用地范围内,单个权利人所拥有的现状建筑物面积前五位分别是:沙河股份14049.44平米,沙河集团8556.01平米,深圳市国税局1801.25平米,广东省汕头市达濠市政深圳公司1355.86平米,南山公安分局1202.24平米,深圳市地税局486.66平米。”

目前的方案意味着,沙河股份已经失去了对该城市更新项目的开发权,投资者预期中的巨额开发利润不复存在,只能像在该地块内的其他“拆迁户”一样获取象征性的拆迁补偿。公告显示,沙河菜市场综合楼(即沙河商城)一至六层为沙河股份名下物业。沙河集团提供了“房屋补偿”、“货币补偿”、“房屋补偿与货币补偿相结合”的补偿方式,公司选择了“房屋补偿”的补偿方式。根据双方签订的《搬迁补偿安置协议》的房屋补偿标准,项目建成后沙河股份可获得房屋补偿面积约为15821.06平米。换句话说,可能为沙河股份带来可观利润的鹤塘小区-沙河商城城市更新项目,沙河股份仅能获得1771.62平米的象征性额外补偿。

大股东的此番腾挪已经触发关联交易。公告显示,“本项目的拆迁补偿属于我公司与关联人之间的关联交易,交易金额将超过我公司最近一期经审计净资产绝对值的5%”。截至今年三季报,沙河集团持有沙河股份32.02%的股份,而沙河集团又是深业集团的全资子公司。

中国证券报记者就此事致电沙河股份董秘王凡,王凡表示,鹤塘小区-沙河商城城市更新项目如今的结果是多方共同协商的结果,大股东给予上市公司的拆迁补偿符合市场标准。

至于为何这一涉及到上市公司利益的关联交易得以在关联董事以及股东代表回避投票的情况下获董事会和股东大会全票通过,王凡则拒绝透露投票的细节。

“深圳地主”梦做了13年

沙河商城与沙河股份的渊源应追溯到13年前。拥有这处物业,沙河股份当年付出了近亿元的代价。

沙河商城建于1996年,在那个国有土地以划拨为主的时代,沙河集团得到这块土地并没有付出很高的代价。公开资料显示,沙河商城的土地原本为划拨土地。由于土地性质,直至2000年注入沙河股份之前,沙河商城还不属于可转让房产。当时公告显示,沙河集团向深圳市政府补交了666.6万元的土地开发金及市政配套式设施金之后,沙河商城具备了成为可转让房产的资格。

2000年,已经沦为“ST深华源”的深圳华源实业股份有限公司,与深圳市沙河实业(集团)有限公司[后改名深业沙河(集团)有限公司]签署股权转让协议,华源电子将持有的ST深华源法人股转让给沙河集团。同时沙河集团向ST深华源注入资产。当时的初步重组方案是,ST深华源向沙河集团购买经过部分资产和债务剥离后的全资附属企业深圳市沙河房地产开发公司(下称沙河房地产)整体资产和债务。

2001年2月,ST深华源公告称,公司以9005.4万元的代价购买沙河商城第一至六层,建筑面积总计14048平方米。换句话说,早在2001年,通过运作,沙河集团就以666.6多万元的现金付出,换取了来自上市公司9005.4多万元的现金收入。

由于沙河集团与重组之后的沙河股份均具有房地产开发资质,面对同业竞争的质疑,沙河集团在重组之初就明确表示,本次资产重组后,沙河集团承诺不再以房地产开发和经营为主营业务,任何此等业务和经营通过沙河股份进行。

但沙河集团的商事主体登记及备案信息显示,沙河集团于2005年1月在其经营范围中加入了“在合法取得使用权的地块上从事房地产开发”,大股东与上市公司之间的同业竞争关系一直存在。

2009年,沙河集团被深圳国资委划归深业集团所有,沙河股份从那时起成为深业集团的孙公司。

当时资本市场对于深业集团入主抱有极高的期待,公司股票当日以涨停板报收。“并不能排除深业集团会借沙河股份这个壳上市的可能,但是更大的可能,是沙河股份将成为深业集团的子公司深圳控股在A股市场的融资平台。”某大型券商地产分析师当时对媒体如是分析。

然而,深业集团做大沙河股份的愿望很快落空。接近深业集团的人士对中国证券报记者表示,深业集团入主之后,发现重组沙河股份的难度很大。由于深业集团还有另一个上市平台,即位于香港资本市场的深圳控股,深业集团的重点很快就从沙河股份转移至深圳控股。“弃沙河、保深控”,成为深圳地产圈中广为人知的格局。

13年过去了,沙河商城所在的片区已经今非昔比,从昔日荒凉的沙河农场变为深圳市区黄金地段的豪宅区。在寸土寸金的深圳,城市更新的利润水平远高于通过常规招拍挂渠道拿地的房地产开发项目,多家深圳本地房地产上市公司均具有这一概念,股价也屡次出现异动。但是,经过此次腾挪,广大中小投资者对于该项目可能为沙河股份带来可观收益的愿望,已经基本落空。

一位醒悟过来的投资者感慨道:“公司一路走来,几番折腾,回头想想只是做了一场长达13年之久的‘深圳地主’梦,如今梦醒,只见一地鸡毛。”

身陷同业竞争十面埋伏

“一旦被母公司抛弃,沙河股份就只有被掏空的份儿。”一位深圳地产人士对中国证券报记者表示,沙河股份被深业集团控制之后,生存环境十分恶劣。

他认为,深业集团的控股公司深圳控股旗下有数家拥有房地产开发资质的子公司,加之已经成为深业集团子公司的沙河集团同样具有房地产开发资质,很显然,母公司、子公司、兄弟孙公司之间的同业竞争,对于处于弱势地位沙河股份十分不利。时至今日,沙河商城又被深业集团从沙河股份掏出,不过是“弃沙河、保深控”战略的其中一环。

盛富资本总裁黄立冲表示,作为一家上市公司,虽然在公司治理层面要求规避同业竞争与关联交易引发的利益输送,但是在实践层面真正做到上述要求难度很大。如果一家上市公司的管理层被大股东掌控的同时又面临同业竞争,上市公司对大股东的利益输送实际上很难避免。

深圳某律师表示,虽然沙河股份将利润丰厚的项目拱手让与大股东的行为确实涉嫌侵害中小股东的利益,但是中小股东的维权却并不容易,“上市公司完全可以编造各种理由,比如上市公司担心商业风险,上市公司实力有限等等。”

事实上,沙河股份董秘王凡也对中国证券报记者声称,沙河股份是因为没有能力操盘这一项目,才交给大股东运作的。

不仅如此,被大股东控制的沙河股份管理层很早就开始对公司的土地储备讳莫如深。比如,几年前曾被热炒、上市公司很久没有否认的“公司在深圳华侨城以西紧邻深南大道的黄金地段拥有超过110万平米的土地”,于去年被公司矢口否认。

分析人士指出,现在来看,早前很多事情似乎只是在为深业集团掏空沙河股份的动作提前埋下桩脚。

深业集团地产阳谋强势

深业集团,深圳市人民政府全资拥有、深圳市国有资产监督管理委员会直管的大型综合性企业集团,原是深圳市政府设立在香港的“窗口公司”,旗下的深圳控股有限公司(深圳控股)是其核心上市平台。

深业集团的强势始于2009年的换帅,时任深圳市国资委主任的郭立民正式执掌深业集团,而彼时也正值深业集团入主沙河股份。接近深业集团人士对中国证券报记者表示,郭立民的深圳市国资委主任背景对于深业集团在深圳的巩固和扩张颇有裨益,从此以后深业集团就很少在公开市场拿地,专注于利润丰厚的城市更新项目。很显然,深业集团的运作能力要远高于沙河股份。

某券商地产分析师对中国证券报记者表示,自深业集团接手沙河股份至今,公司的业绩几乎没有起色,近年来业绩还逐年下降。公司财报显示,目前沙河股份的土地储备已经十分有限,在深业集团做大做强深圳控股的背景下,确实存在利润腾挪的动机。

沙河股份与深圳控股的财务数据也能从一个侧面佐证深业集团“弃沙河、保深控”的战略方向。依据两地的会计准则,香港市场的“股东应占盈利”与内地股市的“归属于上市公司股东的净利润”存在可比性。2009至2012年间,深圳控股的股东应占盈利已经从9.87亿港元增长至21.56亿港元;而同时期,沙河股份归属于上市公司股东的净利润却从人民币7646万元下降至人民币2796万元。

一位不愿具名的深圳地产人士推测,深业集团于2011年成立了整合优质城市更新资源的深业置地,作为深圳控股子公司的深业置地很有可能最终操盘鹤塘小区-沙河商城城市更新项目。他说:“深圳控股和沙河集团同为深业集团的子公司,如今沙河集团操盘这一项目,若深业置地通过关联交易将该项目注入深圳控股,这一项目的利润也就最终完成了从沙河股份到深圳控股的输送。”

中国证券报记者12月4日致电深圳控股的相关人士,该人士也表示,深业集团将全力支持深圳控股,未来将在合适的时间,以合适的价格,把最好的资产注入深圳控股。

投机心态“掩护”利益输送

□本报记者 张昊

一个位于深圳市中心黄金地段的城市更新项目,以房地产开发为主营业务的沙河股份,作为最大建筑面积的所有者本应获得可观利润,然而这一项目却被大股东沙河集团巧取豪夺收入囊中。与此同时,沙河股份的股价被一再炒高,在众多投资者的臆想中,这家正在被大股东掏空的上市公司俨然成为前海概念股的炒作龙头。正是这种博傻的投机心理,成为大股东腾挪利润的最好掩护。

几年之前,沙河股份之所以引发市场关注,是因为存在被深业集团再次重组的预期。在重组预期落空之后,市场游资对于沙河股份的幻想并没有消除,反而因深圳前海深港合作区概念而逐渐加强。作为市值仅有20亿元左右的小盘股,沙河股份同两市其他小盘股一样,股价被市场游资反复炒作,市场表现脱离实际业绩。

在这种投机氛围之下,投机者已经不再关注公司基本面。正是这样的非理性行为,为大股东通过关联交易的利益输送行为提供了最好的掩护。当投资者的注意力集中到不切实际的市场传言,集中到投资凶狠的炒作,利益输送这一明显影响公司业绩的行为即使在公告披露之后也没有引起投资者的广泛注意。公告发出之后,在沙河股份的相关股吧中,虽然也有投资者提出质疑,但响应者甚寡。

近年来虽然多个部门不断加强投资者教育,但A股市场的投机氛围依然存在,“炒地图”、“道听途说”等脱离公司基本面的现象屡见不鲜。然而,经过几番炒作,真正获取投资收益的投资者仅仅是少数,多数跟风炒作的投资者往往被沦为炮灰。

以往,加强公司治理是杜绝上市公司通过关联交易进行利益输送的主要手段。沙河股份的事例则说明,加强投资者的维权意识,营造良性的投资环境,同样是杜绝上市公司利益输送的有效手段。试想,如果在关联交易披露之初,就有投资者看出涉嫌利益输送,并组织中小投资者合法行使投票权,这一议案可能并不会在股东大会上顺利通过。遗憾的是,关联交易公告披露之时,正值市场对于公司股票的又一轮炒作之中,这一关联交易并未受到投资者的应有关注。

切实保障投资者权益,除了需要一如既往地推广投资者教育之外,更需要营造良性的市场氛围。只有这样,诸如财务造假、大股东掏空上市公司等行为,才能第一时间引起市场关注。投资者权益的保护,最终还要依靠投资者自己。

最近访问股

| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |

|---|