整体来看,白酒江湖的系列政策包括两类:与白酒行业直接相关的产业政策,与白酒消费有关的限制性政策。从历史看,积极的政策往往能给行业带来立竿见影的效果,如88年放开价格管制,06年实质性降低消费税,09年所得税降为25%等等。但限制的政策则影响不一,在早年限制消费的政策往往效果更好;但近年来因为推动行业景气提升的驱动因素更加来自市场自身层面,比如近两三年来高端白酒迅速扩张,可以理解为消费升级的推动效果,在这一阶段尽管也有部分限制性的政策出台,比如一度引起部分人担心的“酒驾入刑"影响,但对行业的负面效果暂没有明显体现。 [详细]

1988年,放开价格管制,对白酒江湖第一个黄金年代的积极意义重大,价格短期之内迅速上涨。

1989年,首次限制高档酒消费的政策出台,部分“名酒”出现了下跌。

1996年之后,产业政策转向从紧。当年国家23个部委联合签署:公务宴不喝白酒。

1998年,国家对于白酒行业实施生产许可证制度,限制白酒企业扩大生产规模。

2001年开始计征白酒从量税并且禁止抵扣外购基酒增值税,行业增长陷入冰点。

2006年起,粮食白酒、薯类白酒的比例税率统一为20%,实际上粮食白酒减税了5%。

2009年,消费税从严征收,酒驾入刑等也一度引起了行业的担忧。

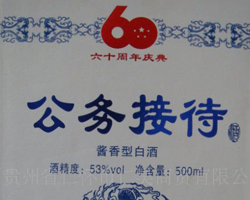

2012年,尤其是十八大之后,限制政府、军队喝酒的政策逐渐出台。 [详细]

从名义上看,白酒行业一直是个受到限制的行业,2011版最新的《产业结构调整指导目录》中,白酒生产线、酒精生产线等被列入限制类目录,当然在旧版中白酒生产线同样是被限制的,至少是“不予支持”的。

不过从地方来看,尤其是四川、贵州等白酒大省,试图将白酒打造成为支柱产业,扶持政策层出不穷。比如四川和贵州的规划,提到“十二五”期间将优先保障重点白酒产业的用地、用钱、用水、用电、用气等多个方面。 [详细]

相对来说,中西部地区支柱产业缺乏,但白酒行业确实有明显优势,从GDP、税收、就业等角度考虑,白酒产业的意义比其他地区更加重要,因此中西部省份出台地方扶持政策是情理之中的事。但是,从另一个层面考虑,白酒行业面临的产能过剩情况也因为政策推动而加剧。仅仅从目标来看,地方的胃口看起来有些宏大的。按照四川的产值目标测算,仅四川一地白酒产值就已与2010年全国白酒销售收入2700亿元接近。在中央产业政策总体限制的同时,地方政府成了产能扩张的重要推手。 [详细]

据新华社电,中央军委日前下发通知,印发《中央军委加强自身作风建设十项规定》。其中提到,要切实改进接待工作,相关单位不专门修建参观台,不组织官兵列队迎送,不铺设迎宾地毯,不组织专场文艺演出,不安排宴请,不喝酒,不上高档菜肴,不送纪念品和土特产,不安排住地方宾馆,住招待所不增配高档生活用品。而此前,2012年3月国务院召开的第五次廉政工作会议上,明确指出要严格控制“三公”经费,禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。随后不久,市场上多年来“只涨不跌” 的高端白酒应声跌价。十八大以来,相关呼声更为强烈,市场预期可能进一步限制公务消费。 [详细]

从历史上看,直接限制公务消费的政策,只要执行坚决,对于行业的负面影响比较明显,如89年直接导致价格开跌,96年综合其他因素将行业推向低谷;而今年以来高档白酒终端销售价格下降、销量下滑,也跟控制三公消费有关。当然,因为没有公开数据参考,相关影响较难精确估算。

我们还是认为,限制公务消费,对于白酒行业潜在的影响甚于产业政策。尤其是军队、政府、国企等团购为主的高端白酒品牌,以及一些在传统渠道销售困难,非常依赖当地政府企业团购的地方品牌。当然,这些政策的负面影响取决于两点:第一、政策执行力度本身,以往限制白酒公务消费的政策并不少见;第二,被压抑的需求是否会通过其他渠道释放。 [详细]