|

|

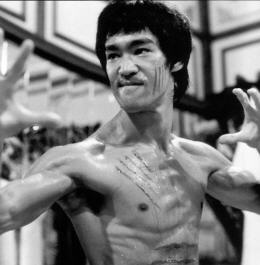

不可复制的李小龙(2)

香港独立制片人制度的开始

李小龙30岁回到香港前夕,张彻将其介绍给香港电影业的龙头老大——邵氏兄弟。李小龙曾经的22部影片已经彻底成为过去,尽管李小龙有一身真功夫,有好莱坞的闯荡经历,但邵氏在谈判时仍视其为新人,最后导致谈判破裂。其实根本原因在于,邵氏当时并不缺少功夫明星,姜大卫和狄龙正在走红,他们跟随张彻征战的功夫电影,一直垄断着香港票房榜的顶端。

但李小龙的运气不错,赶上了香港独立制片人制度的萌芽时期。当时邹文怀刚刚脱离邵氏创建嘉禾不久,最初的几部电影仍为邵氏模式,并无太大突破。而香港第一家独立制片的“四维”公司,正是嘉禾最早的合作者。“四维”的老板罗维在美国邀请郑佩佩加盟未能成功,因为不想空手而归,就签下了李小龙。事实证明,罗维挑选演员相当准确,后来也是他最早发掘了成龙。

李小龙的出场,受益于嘉禾最早推行的独立制片人制度,而李小龙后来的成功,成为嘉禾的转折点,也使独立制片人制度慢慢成为香港电影界的主流。但即使现在回头看,李小龙的大红大紫也来得相当突然与意外。

事实上,李小龙开始并未受到嘉禾的重视,他被派去泰国拍摄一部与泰国当地合资的小成本电影《唐山大兄》。这部李小龙功夫电影的开山之作,虽然导演后来挂了罗维之名,但最早的导演却是一个吴姓旧式导演,他与久居美国的李小龙在观念上格格不入,后来关系闹僵,电影拍不下去,老板罗维只得亲自披挂上阵,收拾残局,却成就了一盘神奇的胜利。

当《唐山大兄》1971年在香港上映后,李小龙就开始了自己的传奇之旅。《唐山大兄》当时票房收获了创纪录的310万港元,要知道,此前香港电影的票房纪录只是100多万港元。仅仅第一部电影,李小龙就成为名副其实的超级功夫巨星。

若干年之后,张彻在《嘉禾的另辟途径》一文中说:“尽人皆知他功夫好,但我以为他功夫当然好,却不是就如此简单……他的长处是把传统与现代结合。他把传统的中国功夫‘咏春’练得很好,再吸收了‘跆拳道’和‘空手道’,而他本身亦充溢着现代气质。”

中国的詹姆斯·迪恩

《唐山大兄》是“李小龙传奇”的起点,但传奇只持续了三年,到1973年他的暴毙戛然而止。属于传奇的只有四部半电影,《唐山大兄》、《精武门》、《猛龙过江》、《龙争虎斗》和未完成的《死亡游戏》。

而张彻当年“中国的詹姆斯·迪恩”预言后来却不幸应验。詹姆斯·迪恩24岁就在保时捷上将自己交给了死神,他一生只留下了三部电影,《伊甸园之东》、《无因的反叛》和《巨人》,但安迪·沃霍尔认为,“即使他一生只拍一部电影,他依旧是50年代最伟大的男明星。他是永恒的斗争的化身,或是纯真与老练的斗争,或是青春与成熟的斗争,或是男人与他的形象的斗争。”

沃霍尔的话用在李小龙身上也相当合适,英年早逝似乎是传奇人物的必备条件。李小龙的电影不断刷新着香港电影的票房纪录,《精武门》443万港元,《猛龙过江》530万港元,这也引起了好莱坞的回头关注。于是,体制灵活的嘉禾借此开始了与好莱坞的合作。由华纳和嘉禾联合制作的《龙争虎斗》首轮公映之后收获330万港元,虽然表现略有回落,但这部电影使李小龙风光地返回了好莱坞,成为李小龙第一部在美国大规模公映的影片。

李小龙借嘉禾的平台成就了“国际“功夫巨星,将中国功夫第一次在全世界范围内进行了普及。而嘉禾不但在香港站稳脚跟,也借李小龙的声势进入国际影坛,后来也间接帮助成龙进入美国和日本市场。

“我首先是一个武术家,然后才是演员。”李小龙生前经常这样评价自己。但实际上,演员身份也帮助了他的武术家地位。李小龙的电影使截拳道在全世界都拥有广大的拥趸,反过来,截拳道一代一代的广大修习者也使“李小龙传奇”历久弥新。尹达