|

|

马未都:艺术家不应对自己的作品进行鉴定http://www.sina.com.cn 2008年07月09日 17:29 北京晨报

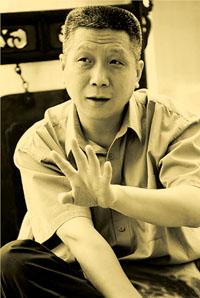

马未都 -虽署自己名 -却无鉴定权 著名藏家马未都:艺术家最好不为 “己作”掌眼 别给社会公物掌眼 “对于自己的作品,当事人鉴定可分两类。”马未都说,一类是画家本人,另一类是画家亲属。按照“主动回避”的司法常识来分析,这两类人都无法判定作品,即使作品署自己的名或者亲人所作。 马未都举例解释说,“就好比是最优秀的法医,也不能为自家人做法医鉴定。”目前我们的艺术品鉴定源于一种特土的办法,即让当事人自己鉴定自己的东西,这是很不恰当的。请艺术家回避的另一个理由是:自己的作品一旦离开本人,走进社会,其性质就变了,好比一个产品一样成了社会公物,社会公物的鉴定权不应掌握在一个个体手中,它必须遵循社会公物的鉴定标准。对于这样一件性质发生改变了的艺术品,严格地说,绝不允许艺术家再说三道四,因为这属于司法范畴内的事情。 “国外的艺术家对于自己的作品不会评论,他们觉得这种现象很不光彩。”马未都先生认为,艺术家对于社会中自己的作品评头论足,这是一种“无知现象”。 自我鉴定 谁来确保艺术家不撒谎? 大多的艺术家都是具有良好的道德的,“学艺先学做人”是诸多艺术家都遵循、师承的,但不能否认的是“林子大了,什么鸟都有”的俗语,当今社会中确实有一些不讲职业操守,无德的艺术家。 马未都讲了一个真实发生的故事:一位画家聘请一位模特,但他没钱,双方约好送画给模特当作“酬资”,但是这位画家留有私心,他不可能把最好的作品给这位模特。后来,这位画家成名,模特开始出售当年画家相赠的作品,但是画家却根本不承认,双方打起官司,最终画家败诉。 这种故事虽然不是太多,但也时常发生。这说明了一个问题,无法也没人能够保证艺术家、艺术家的家人不撒谎。对于这类故事进行分析,可以发现,为了经济利益,一些艺术家的不合法利益在未得到时,肯定会撒谎,谎话的背后是一些不光彩且难以启齿的“私利”。 艺术家自我鉴定的弊端: 无法保证艺术家所说的是真心话,不如干脆请其走开。有些艺术家辞世后,其生前流散在社会的作品被很多人收藏,有想出售者最终找到其家人,请其“验明正身”,如果肯破费打点,可以拿到“真迹”的证书,如果是顶级作品的话,家人还要求从日后的成交价中分成;若是不付出一些费用,而且没有过硬的私交,一般很难得到公正的鉴定结果。也有一些极端的例子,有的艺术家对于自己作品鉴定时,只要交付高额鉴定费,即使赝品也能被说成真迹。 近年来,关于拍卖行拍赝的话题不绝于耳,虽然有法规定“拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的的真伪或者品质的,不承担瑕疵担保责任”,但这却是总能引起社会各界争论的话题,不少买家对于 “打眼”遭遇总会闹个天翻地覆。 本文不对此话题给予更多评论,而是将关注由此话题引出的另一话题——以书画为例,出现争议之后,谁来为其鉴定,画家本人是否可为(己作)(注:有自己画的,也有署自己名的)进行鉴定?对此话题,著名的学者藏家马未都先生的观点是——艺术家不应对流散到社会的作品进行鉴定,而且还应主动避嫌。 相关报道:

【 新浪财经吧 】

|

|||||||