上海证券交易潮涨潮落“那些年”

1933年5月,上海证券物品交易所并入上海华商证券交易所。

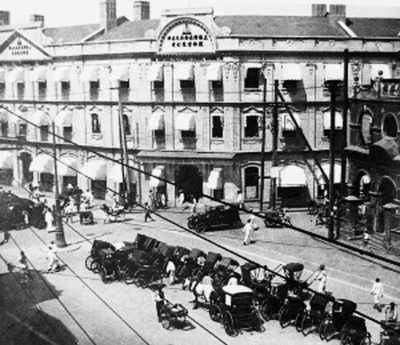

华商证券交易所交易盛况。

上海华商证券交易所之所以能将规模做大,与其经营公债为主的业务格局不无关系。这一时期,尽管股票交易大环境不佳,但公债的发行却因为得到南京政府的大力支持而发展迅猛。在1927年至1937年的“黄金十年”,公债市场的繁荣堪称国内证券市场发展最主要的成就。

凡是有股票交易的地方,总是会上演疯狂。回顾百多年前,中国的股票交易从无到有,在初期曾经历了快速发展。19世纪60年代,洋商在主要通商口岸已经流行发行使用股票。1872年,在洋务运动的驱动下,第一只华商股票轮船招商局开始交易。接着,江南制造局、开平煤矿等现代工业企业、矿业企业相继发行股票。1914年,北洋政府颁布了我国第一部证券交易条例,同年上海股票商业公会设立了中国最早的华资股票交易所。

此后几年,全国各地相继出现了上海华商证券交易所、青岛市物品证券交易所、天津市企业交易所等,逐渐形成了旧中国的证券市场。在整个民国时期,股票交易一度非常活跃,交易股票数量也曾达到高峰。但也有过长达15年的低谷期。

在清末至民国时期,证券市场曾发生多次重大事件。既有追涨的疯狂、也有暴跌的崩溃。这些疯狂、崩溃,“大起大落”之间,其实本质上都是股市的常态。对历史上这些股市的大事件进行回顾,实可作为今日的镜鉴。

从初设到“遍地开花”

中国的证券交易,最早起源于洋务运动。在当时,不少地方官员热衷洋务,也学着西方人建立起股份公司,开始发行股票、募集资金。这一时期,市场上已经开始了简单的股票交易。当时的交易形式灵活多变,也相对简单。通过中间人到茶馆交谈、谈成则成交,是当时最为常见的做法。

当时,本身是洋务重镇、开埠城市的上海已是股票交易的中心。据称,在清朝末年,上海的湖北路上不少茶楼一早就会聚集不少的持股者、茶商、央行[微博]买办等,买卖的股票涵盖了当时洋务派创办的重要企业,比如轮船招商局、汉冶萍公司、川汉铁路等发行的股票都是热门股。

当时主要的股票交易场所是茶楼,起初并未有专门的股票交易所。中国境内第一家会员制的证券交易所要数英国人办的“上海股份公会”,这家公会成立于1891年,主要买卖国外股票。到了1905年,这家公会改名“上海众业公所”,其会员数达到100席,其中中国人仅为13席。不过,与成立之初仅买卖外国股票相比,这时的上海众业公所已经开始买卖在华外资公司的股票。比如上海钢铁公司、中国垦殖公司等。

在外国商人设立股票交易公会的影响下,一些中国人也开始尝试设立专门的股票交易场所。1907年,上海商人袁子壮等人欲在上海仿效日本证券交易所的形式,筹办上海证券交易所[微博]。结果清政府因对民资的背景有所疑虑,未予批准。

由中国人自办的第一家证券交易所,直到1914年中国第一部《证券交易条例》颁布后才得以设立。而这部法律的通过,与晚清民初“状元实业家”张謇的作为有着密不可分的关系。

张謇生于江苏南通,16岁便考中秀才,41岁中状元。他本可以走上仕途,但因为父丧而需要回乡“丁忧”。这期间,张謇意识到,只有实业和教育才可真正富国安邦。

张謇在创办企业的过程中,很注重利用西方的融资方法,发行股票即是很重要的一项。1896年初,张謇决定在家乡南通开办棉纺厂,很快就成立了大生纱厂。在此后近5年的时间里,大生纱厂的招股集资历经曲折,几次濒临夭折。经过数年的惨淡经营,大生纱厂逐渐走上正轨,1907年创办了大生二厂,资本充裕,纱锭2.6万枚。

这时的张謇,已经由大生纱厂起家,建立了一个横跨纺织、面粉、盐业、冶铁的大型资本集团。1907年,大生纱厂召开首次股东大会,决议出专资来管理大生纱厂的所有投资与相关企业。

兴办实业的丰硕成果,很快让张謇的影响力扩及政治。1913年9月,张謇被任命为北京政府农商总长。上任不久,张謇就意识到中国需要尽快制定一部证券交易法。

这年底,张謇仿效欧美及日本的证券交易相关法律制度,主持制定完成了中国第一部《交易所条例》,条例共8章35条,并于1914年12月底正式施行。

这一条例的推出,在中国的证券交易史上来说,可谓“开天辟地”。正是在这一条例出台的几乎同一时间,在上海出现了国人自办的第一家股票交易所。

当时,参与“茶会”的交易者越来越多,很多人都认为有必要成立“股票商业公会”从而来规范股票交易行为。在这样的需求下,“上海股票商业公会”在1914年宣告成立。其交易方式为现货交易,交易时间为上午9至11时,手续费按1%—5%收取。这标志着中国人自己经营的第一家现代证券交易所诞生了。

随后几年,各种交易所如雨后春笋般涌现,据不完全统计,到1921年9月,仅上海一地就有交易所70家,而同年11月单月上海就新增了38家交易所。交易所数量的迅速膨胀,伴随着的是股民的疯狂,很快危机就宣告来临。

混乱、贪婪与疯狂

1921年秋冬两季,不仅仅是上海,全国许多大城市都掀起了一股兴办交易所的热潮,交易所股票交易近乎疯狂。其中,仅上海成立的交易所就多达100多家。单纯从数量上看或许已经能看出隐忧,而一旦深究这些交易所的资质,便会发现这背后其实掩藏着“贪婪带来的疯狂”。

当时,上海这100多家交易所的额定资本为2亿元,超过了1920年包括中国银行和交通银行在内的全国100多家银行的实收资本的总和,因此,2亿元在当时可谓“天价”。

当时有评论称:“论名称,既集华洋海陆为一家,论人物,则冶娼优隶卒于一炉。光怪陆离,开中外未有之先河;变幻莫测,极天地未有之奇观。”

另一方面,这些交易所的管理很不规范,100家交易所中只有10家经农商部正式备案,属于合法。其余的大多数交易所并未登记、也没有科学的规章制度,就在这样的情况下,这些交易所也开始经营起股票、信托产品的交易来。

由于没有向政府备案,就连上海当时成立的交易所的总数,都很难得到准确数字。有学者统计显示,这些交易所大多向驻上海的各国领事馆注册,而且大多数设立于租界。而之所以选择租界,是因为当时北京政府的法律规定:同一种类的物品或证券一个地区只能设立一所。这也是大多数交易所不向北京政府注册登记的主因。

由于在上海一下子设立了100多所交易所,这使得彼此之间在业务上的竞争越趋激烈。很多交易所的业务量寥寥无几,于是纷纷转而采取投机行为。设立交易所的热潮吸引了很大一部分商业资金流入,但分摊到每家交易所,新获得的资金都非常有限。这一时期,上海的金融市场出现了银根紧缩,很快就发生了危机。

当时,股票和公债普遍下跌,卖出多,买进少,交割时买进的付出现金,卖出的交不出现货,酿成倒账风潮。一些交易所的股票甚至跌破票面值,沦为废纸。当时的政府,并未有救市的做法。上海的工商界甚至认为:这些交易所越不支,则上海的商业越有希望。

在这样的情形下,数以百计的各种交易所宛如“一阵风”,短短几个月内就大量倒闭,最终,仅有几家实力较强、严格按照政府规章的公司勉强存活。

黄金十年“有票无市”

1927年南京政府建立后初期,官僚资本尚未完全控制全国经济,产业资本仍有较大发展,股票发行数量有所增加。比如,据估计,到1933年,除外商股票外,上海本地公司至少发行了1亿元以上的股票。

然而,新发行的股票以及大公司的股票大多掌握在少数企业家、富商及官僚手中,几乎很少真正面市。另一方面,“信交风潮”之后,股票市场信誉扫地,普通投资者对股票望而却步,股票交易活跃度大大降低。各产业相关的证券几乎完全没有交易市场。

尽管股票交易不够活跃,但随着国内经济发展,当时中国各地仍相继成立了四明证券交易所、青岛物品证券交易所、汉口证券交易所等多个交易所。

1927年南京政府成立后,先后实行了一系列经济改革,整顿财政、改革币制、建立国家垄断金融体系,并开展国民经济建设运动,对这一时期的股市产生了深远影响。

1929年,南京政府颁布《交易所法》,规定买卖有价证券或买卖同种物品的交易所,每一地区以设立一所为限。上海地区当时共有证券交易所3家。分别为英资的上海众业公所、华商的上海华商证券交易所和上海证券物品交易所。到了1933年5月,上海证券物品交易所并入上海华商证券交易所,上海地区的华资证券交易所市场得以统一。这之后几年,华商证券交易所业务逐步扩大,成交额连年提升,成为远东第一大证券交易所。

上海华商证券交易所之所以能将规模做大,与其经营公债为主的业务格局不无关系。这一时期,尽管股票交易大环境不佳,但公债的发行却因为得到南京政府的大力支持而发展迅猛。在1927年至1937年的“黄金十年”,公债市场的繁荣堪称国内证券市场发展最主要的成就。

南京政府成立初期,国内战争频繁,军费开支呈现急速上升。1931年“9·18”事件后,政府财政赤字越加严重。发行公债成了南京政府补充军费、弥补财政赤字的主要手法。

据统计,1927开始的10年间,南京政府发行公债共计26亿元,是此前15年民国政府发行公债的4倍多。大规模发行公债,使得自“信交风潮”后就逐渐成为交易所业务重点的公债业务更加兴旺。仅以上海最大的华商证券交易所为例,其交易额几乎完全集中于政府公债。全国证券交易所的公债交易额从1927年的2.4亿元快速上升至1929年的14亿元,1931年时,进一步达到39亿元。

这种繁荣局面一直持续到1937年7月抗战爆发前。不过,早在战争尚未开始前,危机已经潜伏。1936年2月,南京政府对公债市场进行大清理,公布了“国债统一换偿案”,即用新发行统一公债的方式来换取旧债券,并延长了旧债还本付息期限。此举无异于提前宣告了公债信用的崩溃。

股市“畸形复苏”

抗战期间,受到战争影响,国内主要大城市相继落入敌手,股票交易所几乎无法展开交易活动。上海最大的华商证券交易所早在1937年8月即宣布奉令停业。在此之前,上海地区的公债交易仍然非常活跃,但战争很快打破了这一局面。

战端一启,国民政府的公债彻底失去了民心,被冷落长达15年之久的股票交易却意外地重新红火起来。

日本占领上海不久,英、法、美等国租界事实上已被日本占领区包围,进入所谓孤岛时期。在租界,“马照跑、舞照跳”,不少金融机构选择在租界继续营业,来自中国最富庶的东南地区的商人大量来到租界避难,促成了孤岛的繁荣。

1938年3月,国民政府实行外汇审核,使得法币的汇率无法维持。当时黑市流行,外商的股票价格迅速上升。于此,外商控制的上海众业公所在当年12月率先恢复营业,吸引大批游资购买外商公司股票,另一方面,欧洲战争形势亦恶化,先前由中国流向海外的资金开始回流,种种情况造成了外汇交易的高峰,而股票成了重要标的。当时,众业公所交易的股票包括了知名外商公司会德丰、上海银等公司股票,而蓝格志等橡胶股成为最受欢迎的概念股。

当时股市的活跃程度,可从众业公所的成交状况看出端倪。众业公所的成交额在1938年恢复营业之后增长迅速,1939年为2500多万元,超过1937年的1800万元,而1940年,成交额进一步增长到5600多万元。当时的众业公所,可谓迎来了成立50年来的发展高峰。其时,其交易股票达到96只,各类证券有50多种。无论交易数量还是种类,相比以往,都大幅提升并优化了业务布局。

1941年太平洋战争全面爆发后,日军进入租界,宣布实行统制经济,禁止外股买卖、公债交易,这让原先活跃的游资开始转而拥抱华资股票。当时,受到统制经济影响,上海街市物价飞涨、囤积居奇者众多,股票价格也随之飙高。

这一时期股票投机行为风行,日本占领当局甚至出台了禁止买卖华商股票的规定,但这一规定在执行层面却始终伴随着腐败而没能贯彻,股票交易从台面转到了地下,仍然非常活跃。日本占领当局后来也默许股票交易继续进行,并且积极扶持上海华商证券交易所恢复营业,以便谋取经济支持。

复业之初,华商证券交易所的股票交易并不活跃,在该所上市的企业大多是中小规模的公司,而较少有大型企业。在全部199家上市股票中,经常成交的仅有90种左右。

直到1945年日本战败前夕,华商证券交易所才真正迎来交易热潮。在投机客疯狂涌入追捧下,在该所交易的不少上市公司股票几乎每天涨停。不过,靠投机维持的繁荣终究不能持久,随着日本完全败退,受到日伪扶持的华商证券交易所很快就再次走向了停业。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。进入【新浪财经股吧】讨论