不支持Flash

|

|

|

|

十万大山“送汇人”http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 14:32 21世纪经济报道

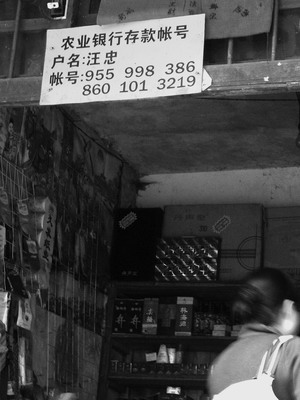

特稿 本报记者 韩瑞芸 云南报道 在村民们眼里,那间卖小日用品的小门店比银行还灵。外出打工的村民赚回的钱不断汇到店老板的账上,再分发到汇款人家里,总金额已超过40万元。 游定财向记者展示了他的账册。自2005年8月24日起至今,除了中间有半年时间全家外出而暂停业务外,游共转手汇款近400笔。2007年1月1日至5月底,游月均业务量30笔,每笔平均1000元。按1.5%的手续费率计,游今年前5个月获利约2250元。 五十开外的游定财身形瘦小、其貌不扬,却是位于十万大山深处的国家级贫困县云南昭通市镇雄县的“取款大户”。每一两月,他都会骑着自家的摩托车,从家所在的茶卓村出发,翻越数座大山,行程几十公里,风尘仆仆地赶到县城农业银行,取出、驮上三五万块钱,又匆匆而归。 之后的一段时间里,游定财会陆续将这笔钱几千几百地“分发”给茶卓村的村民们,来人只需签字画押,再交纳一定比例的手续费即可。 游定财既非村官也不是慈善家,平日里,他的主业是经营村边那间卖小日用品的门店。但在村民们眼里,这个小门面比银行还灵。两年来,外出打工的村民赚回的钱不断汇入游定财的账户,再由游送到汇款人家里,总金额已超过40万元。 这种业余“送汇”生意便是通常所说的“民间汇兑”。在缺少法律支持和防范金融风险的政策语境下,像游定财这样的深山“送汇人”一直游走在体制外的灰色地带,而山区的居民们和地方政府也是左右为难。 杂货店里的“银行” “现在送汇都靠短信了。”游定财晃了晃他的手机。几年前电子银行没发展起来时,游隔三岔五要跑去县城农行看钱到账没。这一来一去,从外地汇出钱到村里人收到一般要两三天时间。后来,游的农行账户设置了手机短信余额变动提醒,钱一到账上,短信就跟来了,村民们在账册上签个字,游垫付上钱,整个过程缩短到不用一个小时。 买卖容易了,游定财收取的手续费比例却仍然照旧———千元以下的汇款收1%;千元以上的收1%-2%不等;单笔手续费最多30元。 游定财向记者展示了他的账册。自2005年8月24日起至今,除了中间有半年时间全家外出而暂停业务外,游共转手汇款近400笔。2007年1月1日至5月底,游月均业务量30笔,每笔平均1000元。按1.5%的手续费率计,游今年前5个月获利约2250元。 在茶卓村,靠民间汇兑“快速致富”的不止游定财一人。紧挨着游定财的门脸,同样卖小用品的汪忠也是游的同道中人,手续费也是统一价,但汪的生意就是比游好。有人分析是因为汪大大咧咧地将写有自己姓名和农行账号的牌匾挂在店门上,也有人说是他更有文化且为人仗义。不过他的一个隐蔽优势在于在县城农行里有亲戚,一有汇款来,亲戚便帮忙取出钱,请县城开往茶卓村的班车捎上,如此汪忠既免去了如游定财般来回县城几个小时的奔波,也无需大笔的资金垫付,生意做得越发轻松。 汪的那本满是收款人红指印的账册显示,他的“送汇人”生意始于2005年。仅2007年2月10日至5月26日,汪忠就转手了280笔汇款,总金额35.87万元,平均每笔汇款1281元,月均70笔。其中单笔最大汇款额1万元,最少的200元。如按平均1.5%的手续费计,汪获利近5380元,一年比当地农民收入高十多倍。 金融的“盲肠” 村民们心甘情愿地给这两家送上手续费,无非是为了“方便”二字。游定财也认为他做的是“便民服务”。 茶卓村是木卓乡最大的村,有6000多人,超过80%的青壮年外出四川、贵州和广东等地打工,收、送汇需求很大。昭通银监分局有关负责人向记者介绍,仅2003年至2005年3年间,民间汇兑最活跃的镇雄、威信两县至少有1.7亿元左右的资金通过民间渠道汇划,几乎与正规渠道划转的资金量不分上下,2005年后的两年又有了更迅猛的增长。 当地不是没有正规的金融机构,但只有县城农行和镇上的邮电所能办全国汇款,乡上信用社通常只能省内通存通兑。农民到乡政府所在地的信用社和邮政所办事通常都是步行,面对那几十公里土路山路交织、狭窄坎坷遇雨成潭的交通,人们只有无奈叹息。当然也可以坐每天两趟的班车到县城,不过来回一天,车费要三四十元;去镇邮电所也能叫个“摩的”,单程收费20元,往返大半天,还要提防汇款被抢。 地理因素并不是民间汇兑活跃的唯一原因。贫困地区商业银行纷纷退出县及县以下网点后,乡镇一级几无商业银行机构。如镇雄和威信两县商业银行机构收缩前共有营业网点128个,平均每乡2.8个,每个网点平均服务1.3万人,而目前,两县金融机构营业网点只剩下64个,平均每乡1.4个,每个网点要服务2.7万人。 乡一级倒是有农信社。但在农信社电子汇兑和通存通兑业务没开通前,为当地居民兑付资金的重任全部落在邮政部门的肩上。而基层邮电所在管理和收费上通常较为混乱,不仅有额外强制性收费的现象,农民们走几十公路山路却取不出钱来的事也时有发生。 相比之下,民间汇兑所提供的及时付款服务,以及30元封顶的手续费费率,确实很有竞争力。 从老乡到大鳄 茶卓村通过民间汇兑每年汇入几百万现金,至今无一起纠纷。与之相比,昭通市巧家县药山乡李世彩兄妹就没这么幸运。2006年底,李的兄长葬身山西矿难,李家获赔25.5万元。这笔巨款由老乡李崇国父子四人许诺送汇到家,但从此音讯全无。 今年初,李世彩兄妹将李崇国父子告上法庭。法院调查发现,李氏父子占有了其中8万元的赔偿金,余下的17万元在通过巧家当地沈某的账户“民间”汇兑时,被沈私用。 据负责此案的联合调查组查证,沈某与妻子刘国珍利用农业银行个人网上银行从事民间汇兑业务。在巧家县老店镇的每个村甚至小组都有沈某的业务代办员,他们手持沈某发的“业务联系卡”,其上标明了主要业务,联系人、联系地址、联系电话,还有服务承诺。 调查组成员向记者证实,2006年10月后的5个月内,沈及其代办员共办理28万元汇兑业务,手续费率为1%,获利总计2800元,由沈和代办员五五分成。法院也认定,在此案中,相关人员涉嫌非法占有和使用汇兑人资金。 “一旦民间送汇人手里积攒了大金额的汇款,这些原本深受村民信任的人难保证不起贪念。如果这些人携款潜逃,村民的损失该由谁来承担呢?”昭通市银监分局有关人士提出了问题。 “他跑不了的,他还有房子在这儿呢!”当被问及委托“送汇人”的风险时,茶卓村村民们的想法乐观而朴实,他们相信熟人社会。至于一旦风险突降,山坳坳里的房子是否值钱,如何变现,他们没有多想。 而由于《刑法》等法律对民间汇兑都没有明确的法律定性,全国人大对此问题也缺乏详细的司法解释,致使当地对被抓获的情节恶劣的民间汇兑犯罪嫌疑人难以处置。 “民间汇兑方便了群众,但如何规避其风险,如何区别各种民间汇兑人的身份和资信水平,都使我们非常为难。”昭通银监分局人士说。 未终结的战争 2004年,就昭通地区出现的“民间汇兑”现象,相关部门曾严厉打击,情况也稍有好转。但进入2005年,民间汇兑又“大幅反弹”,且蔓延到毗邻的威信县。 据昭通市的调查,镇雄县从事民间汇兑的中介人员已发展到300多人,201户,遍布全县大部分乡镇。每月资金汇兑最多的近70万元,有的民间汇兑点甚至公开挂牌经营。 2005年,一些人还制作了“中国农业银行威信县xx乡电子汇兑处”和“中国农业银行威信县乡村电子汇兑处”等匾牌,悬挂于威信县几个乡镇上,并租借门面,假冒农行名义公开进行“民间汇兑”,有的承诺汇款无论远近30分钟到账,并保证汇款人能享受到银行提供的一切优惠。对此,当地政府再次采取了坚决打击行动。 每次打击都使民间汇兑业务量有短暂的下滑。汪忠从2006年1月12日至3月7日的台账显示,他在这两个月的业务量较同比下降近40%。同时,通过农信社和邮储汇回的款项激增,2006年1-2月,镇雄、威信两县外出务工人员从农信社汇兑款项同比增加15%。 但民间汇兑急剧下降并未持续很久。从汪忠2007年2月至5月的台账上看,其业务量已经大幅回升至月均12万元,基本恢复到2005年底政府打击前的业务量。 为了赢得这场拉锯战,正规渠道也开始向民间渠道学习。镇雄县雨河农信社的瓜雄、木卓分社给每个职工在农行和邮政储蓄分别开办银联卡,然后动员外出务工人员把钱存入职工开办的银联卡上,并免费为他们送款上门。通过此举,仅2006年1-2月,外出务工人员从该两分社汇回的款项近80万余元。 “有些农民以前不敢进信用社的门,更不知道信用社也可以办汇款。我们印发了5万多份‘致外出务工朋友的一封公开信’,对全县近80%的农户宣传政策。加上云南省农信联社成立后推出了金碧卡,这张卡基本可以实现全国通存通兑。而且,我们当地的习俗是每逢农历一四七、二五八、三六九就在不同的乡有集市,乡上有农信社,农民们就能直接或托亲戚汇款、取款。”威信县农信社有关负责人对记者说,服务的改善加上威信平坦的地势及相对较发达的交通,使得威信县的民间汇兑网点在几经打击之后几乎全部消失。 但这场拉锯战远未结束,“山高路远、成本太高”始终是困扰信用社主任们的难题。因为银监会规定的资产质量指标和省联社下达的利润指标,人手有限的信用社很难对偏远农户服务到位。比如昭通某镇信用社目前共11人,专门从事信贷的工作人员6名,却服务着17个村6万多人,服务面积达300平方公里,最远的村子距信用社网点30公里。即使这6名工作人员每天分别跑一个村子,也需要整整3天才能跑完。 民间汇兑依然有着顽强生长的空间,而在保障民生和防范风险之间,政府也在继续艰难地寻找着平衡点。

|

|||||||||||||