欧美“员工背景调查”PK中国“政审” 当“背景调查”遭遇中国式成长的烦恼

|

欧美国家的舶来品“员工背景调查”在中国其实并不新鲜,中国的央企、国企在提拔领导干部之前早有颇具中国特色的“政审”,堪称360°×360°的“背景调查”。但“政审”是招聘行为本身并不完全市场化运作的产物。

真正大规模地、规范地在企业招聘过程中运用员工背景调查还是近几年的事,最初以世界500强或纯外资的欧美企业为主,目前慢慢向大型本土企业扩展。

发端于欧美的员工背景调查自有其生存发展的文化、社会、法律环境。在中国的土壤上,背景调查遭遇了一系列本土化生长的难题与尴尬———法律不健全、公众信息系统不完善、企业对于诚信职场环境的认识不足、国人“多一事不如少一事”的中庸含蓄。这一切都让背景调查在中国企业的开展“举步维艰”。

那么,背景调查的本土化进行了哪些“中国式改良”?

9·11促背景调查迅速膨胀

9·11之后,美国对员工的信息核实和背景调查更为重视,因为不论对一家公司的业务还是对整个国家的安全性,背景调查都能起到一定的规避风险的作用。

“背景调查”为什么会最先源起于美国的近代?

“这是与美国独特的文化社会背景密切相关的。”据太和鼎信海外调查部负责人刘明伟介绍,美国是多元化文化结合的国家,居民来自世界各地。这对于世界上的超级大国,无论在政治上还是在商业上,都具有极大的风险隐患。在社会背景情况相对混乱复杂的情况下,很自然地就有政府机构或公司对这些信息进行细分、整理和归纳。背景调查这个新兴行业正是随着这些理念而催生出来,并渐渐地变成一整套体系。

而此后,正是美国“9·11事件”刺激了背景调查这个行业的迅速膨胀。9·11之后,美国社会对员工的信息核实和背景调查普遍更为重视,因为不论对一家公司的业务还是对整个国家的安全性,通过对员工实施背景调查或信息核实都能起到一定的规避风险的作用。

事实上,目前在欧美国家,背景调查行业已经形成了一条非常完整齐备的业务链,这条业务链上,各类不同的公司各司其职,分工细化——— 比如有的公司专门负责员工的背景调查;有的公司专门卖背景调查的专业性软件;有的公司专门提供数据库;甚至还有的公司做中介,做批发,作为一个区域或国家的中间商,通过分销背景调查订单从中赚取差价。如此五花八门的分工,构成了背景调查行业的一整条业务链。

而这一套业务链的正常运转,自然少不了政府在立法方面的保障———事实上,无论对于员工个人信息保护还是企业以及第三方的行为操守,以相应的法律法规来约束背景调查行为都是非常必要的。

“举例说,在美国每个居民都有一个社会安全号码SSN,在英国则是national secured num ber,通过社会安全号码可以查询到每个人的相应信息,包括驾驶记录、诉讼记录、破产记录、犯罪记录或者其他一些客观性记录。SSN系统由政府建立,并不是每个人都有权查询,以背景调查的需求来说,调查公司必须拿到候选人提供的授权书。”据刘明伟介绍,美国的《公平信用报告法》(FCR A )对于背景调查行业非常有影响,很多国家都会以此为借鉴。

而在中国,正是法律的缺失,以及信息系统的不完善,让员工背景调查操作起来很不透明,处于“监管真空”。

中国式成长的烦恼

很多侦探公司之所以能大行其道,就是因为这样的原因———虽然信息不透明,但还是有人能够通过不同的渠道获得信息。

“舶来品”背景调查的中国式成长遭遇了哪些本土化难题与尴尬?

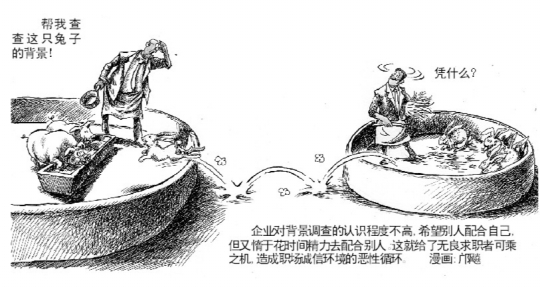

“最大的问题是诚信环境的缺失,国家、社会、行业每天都在呼吁诚信的环境,但往往是口号喊得多,很少人愿意花费精力参与其中,把自己企业的人员信息共享出来,让大家来对这些人做一些限制。”太和鼎信全国服务总监王维纳无奈地表示。事实上,这样导致了恶性循环———企业对背景调查的认识程度不高,这让很多候选人会抱着侥幸的心理,不断地继续去投假简历。

员工背景调查需要全社会的认识以及每一个企业的身体力行。因为员工是流动的,企业之间必须互通员工的信息,并且对其它企业的调查予以配合,这样才能保证自己的调查得到其它企业的支持。而现在的问题是,很多企业的人力资源人员希望别人配合自己的背景调查,但是自己又不愿意花时间和精力去配合别人的调查。正因为此,才让一些求职者有了可乘之机,随意编造工作经历,到处招摇撞骗,最终损害的是整个职场的诚信环境。只有当所有的用人单位,都把背景调查作为招聘工作的必备环节,并且身体力行地配合别的单位做好这项工作,把它作为净化职场环境而必须应尽的义务的时候,整个职场生态圈的良性运转才有可能。

此外,“国家对于法律漏洞的监管力度比较差。”很多侦探公司之所以能大行其道,就是因为这样的原因———虽然信息不透明,但还是有人能够通过不同的渠道获得信息。这导致了一些无良公司的出现,比如跟踪、窃听,其中有很多侵犯隐私。“我们特别不希望社会把背景调查行业看作是侦探行业,这其实对推进这项业务以及这项业务在中国的发展都是很不利的。我们希望有明确的规范,然后大家都能遵守这个标准。”王维纳表示。

还有公务信息的公开问题。“比如个人的犯罪记录,国内对其是否需要公示还处于争议阶段。就是那些国家已经公布过的,如行贿受贿的案件,目前我们在官方网站看到的也只是做做样子。”

最后,中国企业的信息化道路走得很慢,跟发达国家相比很落后。“我们发现很多企业甚至连内部的H R系统都还没建立,比如山东一家大型的民营企业,我们要查一个部门总监级别的人物,居然出现这样的情况,人力资源部门对这个总监的工作时间是不确定的!查不出他的入职时间。其实他入职也仅仅三年左右,并不遥远。”

背景调查的本土化改良

即便是上班时间打到他的座机,他通常也会约到下班后的某个时间用手机来做———这恰恰反映了国人对于背景调查的心态。

“在中国做背景调查是举步维艰的。”王维纳感慨。为什么?

“最直接的一点,在国外,基于法律框架,每一个证明人都一定需要在候选人同意并授权的情况下才可以去沟通。这一点如果落地到国内的话,能适用吗?”在国外做背景调查可以不担心候选人推荐的证明人有说谎的行为,因为如果给予不实描述的话,后期是会受到法律制裁的。但在中国没有这种制度环境,更重要的是,“中庸”的中国人喜欢讲中性的话,即使候选人之前跟自己有一些矛盾,也会抱着多一事不如少一事的态度,而更愿意去评价候选人的优点,缺点一带而过或根本不提。

而从雇员角度看,国外的职场人士是认同并接受背景调查的,一方面很注重个人诚信的保护,另一方面,也会非常配合其他人的背景调查。这种文化的差异是非常大的。

那怎么本土化?“对此我们做的改良是———随机访谈,因为中国法律是支持随机找到前任同事沟通,并在对方没有准备的情况下问问题,这样相对来说在公平性和真实性方面更贴近客观。而候选人推荐的证明人我们有可能使用,也有可能不使用。”而为了寻找到有效的证明人进行有价值的访谈,就需要背景调查的操作方具备一定的圈中人脉和沟通经验,这必定会抬高背景调查的成本。

此外,导致在中国做背景调查的成本高过国外的另一个原因是调查方式———“在国外首先选择的是邮件或传真,在这两方面没保证的情况下,他们才会使用电话,即轻易不会打电话给证明人核实信息,这样才会比较礼貌。但在国内,很多人不看邮件,或者看了也不回,传真发到某公司很可能被当作废纸,特别是在背景调查在国内还没有被意识到重要性和普遍接受的时候,即便是打电话通知对方看邮件或传真,也很可能被搪塞掉。”

这又怎么改良?“我们的改良方式就是,以电话为主,邮件和传真为辅。事实上,中国人使用手机的普及率会高一些。在国外做背景调查,一般很难得到候选人的移动电话号码,通常只有公司的座机号码。国外的人会比较厌烦对方得到自己的私人信息,很多人甚至一下班就把手机关掉,很难接受超过下班时间一分钟的访谈。而国内的人恰恰相反!即便是上班时间打到他的座机,他通常也会约到下班后的某个时间用手机来做———这恰恰反映了国人对于背景调查的心态。”王维纳表示。

本报记者 余涛 实习生 张舒琪

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。