粤港合作联席会议第十二次会议签署八项协议,前海地区定位成焦点——— 粤港八条协议冲刺国家战略 前海试水新特区力挺东方之珠

|

|

粤港合作联席会议第十二次会议昨天在香港召开,广东省省长黄华华、香港特首曾荫权分别率领粤方和港方代表团出席。会后,双方就多个旗舰项目签署合作安排和意向书,包括探讨在前海推进现代服务业发展,成立专责小组来推动金融合作,以及推动港深机场之间的轨道连接并在深圳前海设立口岸等。

此外,双方确定粤港合作今年的重点,是落实《珠三角发展规划纲要》,其中的主要工作是制订“粤港合作框架协议”,进一步深化合作,把《规划纲要》中的宏观政策转化为具体措施,并争取把有关内容写进国家“十二五规划”。据悉,粤港合作框架协议的初步调研和起草工作进展良好,目标是在年内就内容定稿。

亮点一前海拟成金融改革试验区

此次粤港联席会议的亮点之一,是双方同意合作探讨在前海推进现代服务业发展。一国两制研究中心高级研究主任方舟告诉本报,发展前海本来是深圳单独提出来的,此次上升到广东省的层面来与香港讨论,并获香港同意合作跟进,是很大的突破。

近期优势不断旁落的香港,难道不怕被前海抢夺金融资源?对此,香港特首曾荫权表示,香港金融业及服务业的发展,已经到一个相当成熟的阶段,亦不会停留在这个阶段,而是会继续发展,不用惧怕前海的竞争。“说前海发展成为一个金融区,代替香港本身的金融地位,是比较远了少许。”曾荫权说。

曾荫权指出,香港亦有责任辅助周边地区发展。他称,前海是将来深港机场接驳铁路经过的枢纽,香港很希望前海站有较好发展,以帮助这条铁路增加效益。而且,香港更希望前海做一些现代化服务业的发展。

其实,发展前海,深港各有所需,而且前海有望成为金融改革的试验区。方舟分析,前海既是深港机场接驳铁路的中转站,又位于深圳新开发的大铲湾保税港区,区位优势突出,面积也足够大。在深圳刚刚获批的综合配套改革方案中,前海明确被作为金融及现代服务业改革发展的试点。深圳非常希望在前海发展高端服务业,重点是金融等专业服务。而专业服务正是香港最大的优势,如果只服务于香港本土市场,绝对不够,必须走出去;香港刚刚确定将重点发展的六大产业,市场也都在中国大陆。因此,香港非常希望把包括金融在内的现代服务业扩展到内地,前海则是其打头阵的好地方。

曾荫权表示,前海目标是希望能够发展为一个现代服务业,与香港产生一种互动,而且是双赢局面的发展方向。方舟认为,随着深圳综合配套改革的推进,如果得到国家金融政策的支持,前海有望成为粤港金融业互动发展的“保税区”,在很多方面如人民币资本账、会计制度及管理制度等方面,可以先行先试。

此外,民间争议颇多的深港机场接驳铁路,也在此次会议上提出,有望加快进度。

亮点二宏观政策化为具体措施 争取写进十二五规划

此次联席会议的另一大亮点,是双方确定了今年的重点,是落实《珠三角发展规划纲要》,其中的主要工作是制订“粤港合作框架协议”,进一步深化合作,把《规划纲要》中的宏观政策转化为具体措施,并争取把有关内容写进国家“十二五规划”。

曾荫权表示,随着今年《规划纲要》的公布,粤港合作被提升到国家发展战略的新高度,实在是如虎添翼。有了巩固的基础,加上新的动力,当前需要的就是粤港深化合作,让两地优势互补,将粤港地区发展成亚洲最具活力和竞争力的城市群。对于粤港合作中,香港慢半拍的指责,曾荫权矢口否认,而强调,粤港合作始终合拍,有如跳探戈,一步步协调向前。

而其实,粤港合作过程中饱含竞争和摩擦(本报曾多次报道),已是业界共知的事实。曾荫权之所以作上述表态,无非希望以后合作更加协调,以利双赢。而此次会议双方确定将争取把“粤港合作框架协议”有关内容写进国家“十二五规划”,恰可促进达成上述愿望。

方舟分析,十一五规划中虽然提到了香港,但只是说要帮助香港保持五大中心的地位,十分宏观,但并没有具体的要求。时势变化,香港越来越渴望参与到国家的发展进程中来,为国家的发展贡献力量,自己也随之得到发展。若能进入国家的十二五规划,香港希望在人民币国际化、基础设施建设、专业服务等方面担当重要角色。尤其是,随着我国经济发展模式由外需投资拉动转为内需拉动,香港迫切希望之前主做出口的港企不要被抛弃,而能成功转型,并被内地市场接纳。

本报记者 辛灵

地理纵深

联席会议八条成果

双方就多项旗舰项目签署合作安排和意向书,包括

(一)探讨在前海推进现代服务业发展;

(二)落实C EPA及补充协议五、六和在广东先行先试的政策措施;

(三)成立专责小组,推动金融合作;

(四)推动港深机场之间的轨道连接早日达成共识,并在深圳前海设立口岸,便利两地人流物流;

(五)推动疾病联防联控的合作,包括开展疫苗的研发和生产,提高两地应对传染病的能力;

(六)创新合作办学模式,积极推动香港高校在广东合作办学;

(七)致力改善区域空气质素、推动资源循环利用和企业清洁生产;

(八)提高知识产权发展与保护水平。

地理论见

金融合作是未来重点

关键在突破体制瓶颈

陈文鸿 香港理工大学中国商业中心总干事,香港大学亚洲研究中心研究员

双方合作推进后,香港与内地在金融方面肯定要产生竞争。在金融业方面,香港与深圳目前实际尚有黑市往来。加入合作后,同样的金融产品深圳可以卖,这样一来,香港便没有生意了。这对香港的金融发展将会有很大的打击。在这一方面,双方肯定是有矛盾的。香港与内地之间的矛盾不只体现在金融方面,比如出口方面转移到内地,导致香港的出口越来越少。旅游方面,也同样会有矛盾。

眼下还看不到粤港两地该怎么合作。服务业是香港最大的产业,假如把服务业也搬到国内区,香港的优势将会丧失。所以将服务业搬到内地,对香港没有好处,也发展不好的。

当然,这对内地会有好处。我们看到广州、佛山自己正在全力发展,实实在在的发展,并没有认真在跟香港合作。

刘遵义 香港中文大学校长

我认为前景极佳。粤港经济有极大互补性,双方合作是双赢的,而且时机早已成熟。

事实上,粤港金融业存在很大的合作及互惠空间。相反,两地若欠缺真正协作,香港金融业将面临空洞化的危机。粤港金融业的合作的基础,就是要创造双赢局面,这样才可以长期持续发展。

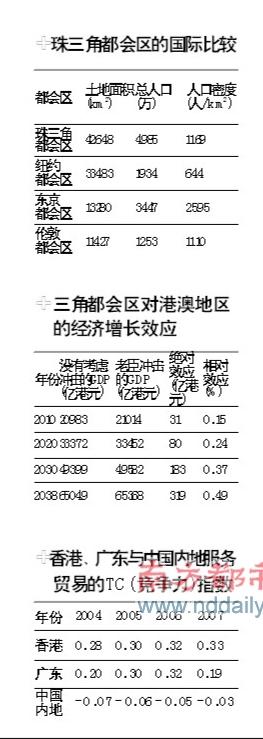

封小云暨南大学经济管理学院教授 粤港澳区域经济专家

金融合作是未来粤港两地合作的重点。目前的现状是,香港是国际性金融中心,广东的金融业不发达,通过合作,香港将得到更大的市场,而广东将提升资金配置方面能力。

认为粤港金融合作进一步开展之后,香港金融产业将面临空心化的观点是比较狭隘的。对于香港来说需要扩大市场规模。只有这样,整个网络才有竞争力。假如仅仅市场规模局限在香港,香港不可能取得很强的竞争力。

我们看到,虽然香港是国际金融中心,但近十年来,其在产品多样性、多元化发展和结构的改善方面的进展非常之慢。金融业方面,香港只剩下股市和银行两个强势领域,如果只局限在小小的地方,香港要提升、要实现多样化发展是很难的。但如果香港跟内地产业升级结合起来,对市场升级和机构的改善是有好处的。而内地同时也可以就金融方面,汲取有益经验。

我们看到,目前广东银行存贷款余额实际上数量和很大,但问题在于缺乏机制调配、缺乏产品。合作对于两地的发展是有提升的,可以不断改善金融市场的单一化。但如果只有银行和股市,则反映香港市场竞争力局限。整个珠三角的发展需要大量的、上百种的金融产品。这是一个非常庞大的金融产品市场,不单单是股市和银行。香港可以通过合作拿到这个市场。

赵晓斌 香港大学中国发展国际研究中心主任

今天粤港两地政府签署了8份协议,其中包括关于推进前海港深现代服务业合作的意向书。以往看到一直是深圳市在主导这件事,现在看到省政府也参与进来,对这件事的推进显然更好。

这表明大家都知道要合作才能使珠三角转型,变成世界上最有动力的区域。但有一个问题是双方要很清楚,这个示范区应该是特区中的特区。而广东省和深圳要清楚,这个示范区必须要采用香港模式,一定要引进香港整套行政体制税收,真正拿出胆略和眼界来先行先试。以香港模式统一发展珠三角金融服务业,不仅香港不会空心,内地也将会得到发展。否则这个示范区不仅搞不成,甚至可能只停留在地产概念上。

目前国内的写字区大把,比如广州的珠江新城、深圳福田,但很难形成合力。假如只是要建立服务业一个区,中国遍地都是,但遍地都不怎么样。

而这样一个示范区的建立关键是两地政府真得要达成一致。这不是偏颇香港,整个珠三角关键在于体制的转变,突破体制改革上的瓶颈。按照现在这么高的税制,很难有人才过去。更关键的是,内地企业与政府关系太重,这是培养不出来蓬勃发展的私营\中小企业的服务业。

港深两地的合作在短期内会对珠江新城、福田金融区的利益会有一定的打击。但从长远来说,紧密的只会突破现有体制,令两地形成翻天覆地的变化。到时香港广州深圳会真正实现珠三角现代服务的转型,实现三赢并形成与伦敦、纽约平齐的大珠三角服务。但假如广州、深圳、香港各自坚持自己利益,达不到香港模式下的金融服务业,那这个合作只会沦为一个地产项目。三方要有胆略、有远见和胸襟,并且无私地去合作。记者 张晓华

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。