中国援非计划如何起步

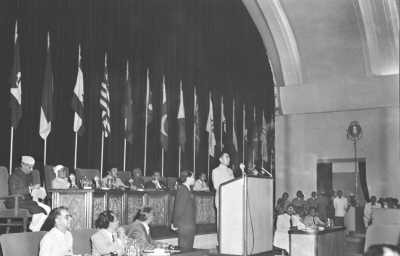

周恩来在首届亚非会议上讲话。

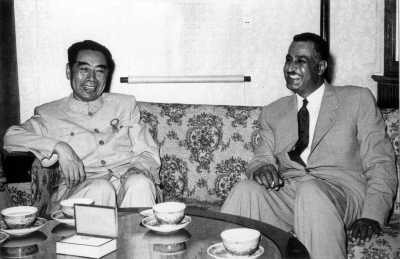

周恩来与埃及总统纳赛尔交谈

周恩来与印度总理尼赫鲁(左一)在亚非会议上。

1956年10月底,英国、法国、以色列三国联军正式对埃及开战,第二次中东战争开始。中国也开始兑现此前的承诺。11月10日,中国政府宣布无偿捐赠埃及政府2000万瑞士法郎,中国红十字会致电埃及红新月会,宣布捐赠10万元人民币药品以及医疗物资,还准备派遣医疗队前往当地。

这次现汇援助,在中国对非外交史上有着重要意义。这是中国首次对非洲国家直接进行援助,为中国以后启动更大规模的对非援助计划开了先河。

“布隆迪,反对;白俄罗斯,反对;喀麦隆,反对;”,台上话音刚落,台下的掌声、欢呼声四起,一群黑人代表激动地从座位上站起来,围成一团,边鼓掌边跳起了非洲舞。

1971年10月25日,联合国[微博]大会投票否决了由美国提出的关于“驱逐国民党的代表需要三分之二多数票”的提案,台下多国代表为之欢欣鼓舞。在现场的蒋介石政府“外交部长”周书楷见状,明白大势已去,径自走向了主席台:“鉴于会场内某些代表异常激烈的莫名举动,‘中华民国’代表团决定今后不再参与联合国大会。”

随后,联合国大会投票以76票赞成、35票反对、17票弃权的结果,通过了由阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的关于恢复中华人民共和国在联合国的合法权利的提案。在76张赞成票中,有26张来自非洲,这一数字是各大洲中最多的。

毛泽东说过,恢复联合国的合法席位是一场“没有想到”的胜利。然而,回顾1949至1971年新中国的对外政策,从上世纪50年代的“一边倒”到60年代的“两条线,一大片”,中国与亚非新兴独立国家之间的关系这一时期已经全面展开。中国还历史性地启动了大规模的对外援助。这些因素使得中国在联合国获得支持成为“情理之中”。

中国历史上并没有大规模对外援助的传统,新中国在上世纪五六十年代“勒紧裤带也要对外援助”,有着特殊的时代背景。究竟中国的对外援助是如何起步的?有资料显示,中国对外援助金额有半数左右投向了非洲,本文打算从中国对非洲的援助说起。

困局中迎转机

一切还得回到1949年这一“原点”。1949年之后的几年,西方国家对新生的中华人民共和国采取了敌视与孤立政策。军事威胁、政治孤立外加经济封锁,新中国在国际场合“发声”的机会非常有限,不少国家对中国存有很深的误解与偏见。这一时期,中国别无选择地加入了苏联为首的社会主义国家阵营。

再看当时的外部环境,亚非拉地区掀起了独立浪潮,旧有的殖民主义体系土崩瓦解。这些新独立的国家成为国际政治舞台一股不可忽视的力量。从联合国成员数目的增长来看,1945年成立之初,联合国仅有51个会员国,到1960年时已达到99国。这新增的会员国大多数是新独立的国家。

亚非地区新独立的国家不断增加,但新中国成立后的几年,受到西方封锁影响,中国与这些国家之间的接触机会非常有限。直到1954年,一个向亚非国家集中展示新中国的绝佳机会终于来临。

这一年,印度尼西亚政府首先提议,在印尼召开一次由亚非国家参与的国际会议来讨论世界局势,并就大家共同关心的问题交换意见,以制订一个团结反帝反殖的共同纲领。这一提议获得了缅甸、锡兰(今斯里兰卡)、印度与巴基斯坦的大力支持。这5个国家一同成为亚非会议的发起国,其中,除锡兰以外的4个国家都已经与中国建立了外交关系。

1954年底,在印尼茂物市举办的会议上,亚非会议5个发起国,根据“独立政府原则”,提出由与会各国提名可参加亚非会议的国家。最终提出了包括中国在内的30个国家。而在非洲国家方面,则有埃及、埃塞俄比亚、苏丹、利比亚、利比里亚、黄金海岸(今加纳)、中非联邦共7国。

对于这次会议,中国政府非常重视。早在1954年6月,周恩来总理在访问印度时,就曾向印度总理尼赫鲁表示:中国赞同正在酝酿中的召开亚非会议的计划。1954年10月和12月,印度总理尼赫鲁和缅甸总理吴努先后访华,都提到拟邀请中国参与亚非会议。缅甸总理吴努直接告诉周恩来,希望周总理能够亲自参加会议。周恩来对此积极回应:“会议是由你们几位总理发起,我们支持。这一会议使向无来往的亚非国家能够会面,这样就可以增加了解,消除误会和隔阂。”

而毛泽东也对这场没有帝国主义、殖民主义国家参与的会议非常重视。他要求周恩来亲自负责拟定中国代表团出席亚非会议的工作草案。

1955年1月,中国参会的“初步方案”形成。这一方案提出了参加会议的几项主要任务:一是发扬和平共处五项原则,促进亚非国家之间的友好关系,扩大和平地区,反对制造战争集团,和缓国际紧张局势;二是支持民族独立运动,反对殖民主义,反对干涉他国内政、侵犯他国主权;三是发展正常贸易及经济合作,加强与会各国之间的文化交流;四是争取与若干亚非国家建立外交关系。

方案还对与会国家进行了归类。分别是:甲、“和平中立”国家:印度、缅甸、印尼、阿富汗;乙、接近“和平中立”的国家:埃及、苏丹、尼泊尔、叙利亚、黎巴嫩、也门、沙特、黄金海岸、柬埔寨、老挝和锡兰;丙、接近“反对和平中立”的国家:日本、泰国、菲律宾、土耳其。方案提出,在会议中要团结甲类国家、争取乙类国家,影响丙类国家。

值得注意的是,非洲地区主要与会国家均被归类为接近“和平中立”的国家,是中国打算积极争取的国家。其后的发展表明,中国对参会国家的分类判断精准,“各个击破”的策略奏效,非洲国家成为中国外交积极争取的优先对象。

埃及成突破口

1955年4月18日至24日,第一次亚非会议在印度尼西亚万隆召开。这是新中国第一次在没有苏联代表与会的情况下单独出席重要国际会议。会议前几个月,中国就为此次会议制定了详细的计划,希望借助此次会议打开外交的新局面。

在为期7天的会议上,中国代表团克服了不利局面,广泛接触各国代表团。在会议面临触礁的关键时刻,中国代表团提出了“求同存异”方针,为会议的成功做出重大贡献。而周恩来所展现出的人格魅力,也深深为与会各国代表所折服。

在会议期间,周恩来结交了一位小自己20岁的朋友:时任埃及总理纳赛尔。在此前的缅甸仰光,周恩来已经同纳赛尔举行过会晤。两人在反殖反帝、巴勒斯坦等问题上有着诸多共同看法,纳赛尔本人也对周恩来非常钦佩。

在万隆会议期间,周恩来与纳赛尔多次深入交谈,双方还出席了对方举行的宴会。在交谈中,双方各自介绍了本国的状况。周恩来向纳赛尔澄清了西方媒体对中国的误解与疑虑,明确指出“中国共产党不输出革命”。纳赛尔则向周恩来提到,西方国家控制了埃及的棉花市场,使埃及蒙受巨大损失。对此,周恩来当场承诺中国将购买埃及的棉花,他说:“如果每一个中国人多消费一两棉花,就会用光埃及的棉花。”

当时,纳赛尔在国内还面临一个棘手问题:武器缺乏。当时的埃及与以色列尚处于战争状态。埃及曾向英国、美国、法国等国提出购买武器,但均吃了闭门羹。这些国家要么想要拉拢埃及进入自己的阵营,要么就打着各自的小算盘。这是奉行自主政策的纳赛尔所无法接受的。

在同周恩来的接触中,纳赛尔转而向中国提出了购买武器的要求。但周恩来表示,中国的武器主要由苏联供应,没有多余的可供出售,建议埃及向苏联购买。周恩来告诉纳赛尔,中国愿意为此居中牵线。

双方也提到了建交问题,纳赛尔对周恩来表示,埃及暂时还无法同台湾“断交”,但愿意先加强双方的贸易关系,并且可以互设商务代表机构。

会议结束后,回到埃及不久,纳赛尔于当年6月宣布:埃及将奉行积极的中立政策,并且会始终恪守这一原则。纳赛尔的友好表态,为中埃两国建立更密切的关系筑牢了基础。

1955年8月,中埃双方在开罗签订了关于埃及向中国出售约13万吨棉花的合同,这一数量占到当年埃及棉花产量的近20%。毫无疑问,这是中非贸易中第一笔大生意。埃及国内舆论对此普遍表示欢迎。

在有关武器的部分,苏联通过驻埃及大使告诉埃及方面,北京已经将埃及的要求转达,苏联愿意提供包括坦克、飞机在内的任何数量的武器,并且埃及可以使用棉花或是大米来延期偿付。

1955年9月,埃及通过捷克斯洛伐克从苏联购买了2亿美元的武器,1956年,埃及又通过同样方式购买了4亿美元武器。对于埃及这一做法,美国极为恼火。但实际上,美国自己不卖武器给埃及在先,却反而向以色列提供了大批先进战机。

中东局势愈发紧张,战争随时可能打响。苏联在1956年4月表示,如果美英同意对中东实施禁运,苏联也将这么做。对于埃及来说,一旦实施了武器禁运,将很难获得更多武器与以色列对抗。这时,纳赛尔想到了中国。由于中国尚未恢复联合国席位,不受禁运措施影响,因此可以成为埃及获取武器的中转站。

1956年5月16日,埃及宣布不再承认台湾当局,表示愿意同中华人民共和国建交。5月30日,中埃正式建立外交关系。这对于新中国来说,有着重要意义:埃及是第一个同中国建交的非洲与阿拉伯国家。

首次对非援助

中国与埃及建立外交关系后的几个月内,埃及国内外形势就出现了新的变化。由于埃及逐渐向苏联倾斜,并且承认了中华人民共和国,这引起了美国的强烈不满,美国在1956年7月,宣布停止援建阿斯旺大坝。英国以及世界银行[微博]随后也宣布不再为大坝工程提供资金支持。

阿斯旺大坝1952年启动设计,这一项目对埃及而言,有着重要意义。美英两国起初同意为该项目提供贷款支持,1956年2月,世界银行也和埃及达成协议:由美英两国提供7000万美元贷款来支付材料费和技术服务费用,世界银行则向埃及提供2亿美元贷款用于大坝工程。这一贷款力度,在当时极为少见。如此大力度背后,美英两国其实有着自己的盘算:即希望通过这一协议避免埃及倒向苏联。

不过,纳赛尔在对外关系上表现出的独立自主与强硬态度让美英两国彻底失望。在两国以及世界银行宣布停止援助大坝工程后,1956年7月,纳赛尔针锋相对,宣布将苏伊士运河收归国有,希望通过运河的收入来自主修建大坝。但此举很快惹怒了在苏伊士运河拥有重要利益的英法两国,两国与埃及的关系急转直下,并很快恶化到剑拔弩张的地步。

对于苏伊士运河问题,周恩来在万隆会议上曾经明确表示:埃及人民收复苏伊士运河主权的斗争获得了亚非许多国家的同情。

1956年9月,毛泽东在会见埃及驻华大使时,进一步阐明了中国的态度:“中国愿意尽力帮助埃及,我们的帮助没有任何条件。你们有什么需要,只要我们能力所及,一定帮助。我们对你们的帮助,你们能还就还,不能还就算了,我们可以给无代价的援助。”

毛泽东曾表示,“已经获得革命胜利的人民,应该援助正在争取解放的人民的斗争,这是我们的国际主义的义务。”“先独立的国家有义务帮助后独立的国家”。

中国加强对外援助,既有本国外交利益的考虑,也受到国际主义道德责任的驱使。就埃及争取苏伊士运河的斗争一事,中国在外交层面,不仅对英法两国对埃及的侵略予以强烈谴责,还表示愿意提供物资援助等措施支持埃及的斗争。

1956年10月底,英国、法国、以色列三国联军正式对埃及开战,第二次中东战争开始。中国也开始兑现此前的承诺。11月10日,中国政府宣布无偿捐赠埃及政府2000万瑞士法郎,中国红十字会致电埃及红新月会,宣布捐赠10万元人民币药品以及医疗物资,还准备派遣医疗队前往当地。

这次现汇援助,在中国对非外交史上有着重要意义。这是中国首次对非洲国家直接进行援助,为中国以后启动更大规模的对非援助计划开了先河。纳赛尔在给周恩来的信件中称:“你们对于我们为维护自由独立而进行的斗争所给予的支持,加强了我们对自己的正义事业的信心。”

援非政策机制化

在埃及之后,中国又陆续对非洲一些国家进行了直接援助,比如1959年,中国在与新独立的几内亚建交同时,先后向几内亚捐赠了10000吨大米。

1960年,正是中国国内自然灾害最严重的一年,这年9月,几内亚总统塞古·杜尔访问中国,成为第一位访华的非洲国家元首。在中国期间,塞古·杜尔毫不掩饰地向中国寻求援助。双方最后签署了经济技术合作协定。这一协定成为中国同非洲国家签订的第一个经济合作协定。

协定规定,中国向几内亚提供2250万卢布不附带任何条件的无息贷款,以帮助向几内亚提供成套设备和技术援助。

与几内亚此前的要求相比,上述贷款规模显得偏小,但却在几内亚国内受到好评。几内亚方面认为:中国贷款没有利息,且10年后才需要开始偿还,这是中国对非洲人民善意的体现。

总的来说,这一时期中国对非洲的援助是零星且没有系统的。但中国政府也开始逐渐摸索出一套切合实际的对外援助政策。

1958年12月,中共中央批准并转发了陈毅、李富春提交的《关于加强对外经济技术援助工作领导的请示报告》。报告对对外援助的主要对象、政策、方法做出了具体指示。报告指出:“我国对外经济技术援助的主要对象,应该是社会主义阵营中经济还不够发达的兄弟国家和亚非地区已经取得民族独立或者正在争取民族独立的和平中立国家。对于这些国家,我们应该根据对方的要求和我国在经济、技术方面的可能,给予他们适当的援助,加强他们的经济力量。”

在这一政策指导下,中国与非洲各国的关系在上世纪50年代末期到60年代,进入发展的快车道。继埃及、几内亚等国之后,苏丹、加纳、马里、索马里、肯尼亚等多个非洲国家同中国建交。到1970年,中国已经与一半左右的非洲国家建立了外交关系。

在这一时期的中非交往中,不得不提的一段是:1963年底到1964年初,周恩来总理访问非洲十国,历时50余天,开创了历史先河。

周恩来的这次访问是中国领导人第一次到访非洲。在访问中,周恩来每到一处,都受到热烈欢迎。各国都拿出了最高规格予以接待。在这次访问期间,中国第一次向非洲各国系统阐释了中国的援非政策。

1964年1月14日,在同加纳总统恩克鲁玛会谈时,周恩来第一次提出了中国对外援助的八项原则。《八项原则》明确提出,“中国政府在对外提供援助的时候,严格尊重受援国的主权,绝不附带任何条件,绝不要求任何特权。”

对外援助八项原则是对过去多年援外经验的总结概括,这八项政策的出台,使得中国的对非政策逐渐清晰起来,援非举措逐步朝系统化、制度化的方向发展。

此后几年,中国对非援助规模不断扩大,有资料表明,自1956年到1966年的十年间,中国援非金额累计达到4.23亿美元(约26亿元人民币),其中,在1960年到1964年中国经济困难时期的援助金额最大。

2011年,国务院新闻办发布的《中国的对外援助》白皮书首次披露,非洲有51个国家经常性接受中国的援助。而截至2009年,中国对外援助资金中有45.7%投向了非洲。