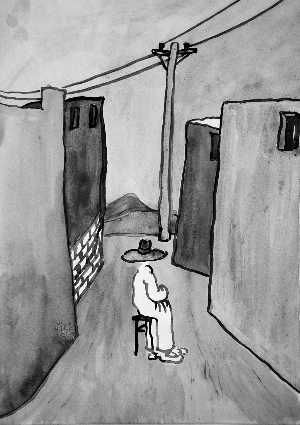

诸事忙罢,心中欢喜。村口闲坐,看风吹起。作者:刘树勇 微博:http://weibo.com/u/1454064140

诸事忙罢,心中欢喜。村口闲坐,看风吹起。作者:刘树勇 微博:http://weibo.com/u/1454064140

德国崛起背后的隐患

写这本书,因4年前公演的电影《瓦尔基里行动》,老师提议可否写篇文章谈谈这个问题。但我觉得,只讲“7·20政变”意思不大,应该把来龙去脉讲出来。那些1933年没有起来反对希特勒,甚至迎合他的这些人,为什么经过十年左右变成了反抗者,乃至传统上把个人命运和国家命运紧密联系在一起,从不推卸责任的普鲁士军官、官僚包括基督教士和保守派知识分子,为何转向过去自己最反对、最抵制的叛国道路?所以,这本书从1919年“第二帝国”崩溃开始讲起。

第二帝国在很短时间内就从中等强国变成世界排名前三的强权。但实际上,它的政治制度、社会秩序非常不稳定,俾斯麦为尽快完成德国统一,做了很多妥协,比如中央政府的财政权力非常有限。“一战”前英德海军竞赛,当时德国经济已经比英国好了,却拿不出更多的钱造军舰。根据1871年宪法,俾斯麦把相当一部分财政自主权留给了普鲁士以外的小邦国,中央政府只能征收几种特别少的税,如烟草、邮政。

类似情况还体现在德国社会和政治部门的分布上,俾斯麦非常有能力,非常倾向于非制度性、非法律性的手段达成目的。从1871年德国统一到1890年,近20年时间他差不多只对皇帝一个人负责,他成了国家的第二中心,并不关心自己退休后,继任者是否能像他一样有能力。

“滚木效应”拖垮了德国

俾斯麦去世后,威廉二世缺乏政治手腕,整个德国政治运作陷入失能状态,形成一种奇特的情况,管理学上叫“滚木效应”,也叫凯特尔化。通俗地说,有一根圆木,5个人推它往前走,但彼此目标不一样,利益差异很大,结果谁也不服谁,且每个人力气都差不多,只好轮流上去踢木头一脚,你往东你先踢,我往西再踢,虽然大家在心理上或个体利益上都得到满足,但这根木头被踢到哪儿去了,谁也不知道。

战争爆发后,总参谋长兴登堡以近乎军事独裁的方式剥夺了德皇在军事上的决策权,把国家变成了一个非常有效率但也非常狭隘的军事机器。但只有你打赢了,才能压制住一切反对意见;如果打不赢,剩下的就会反对你。这恰恰是1918年德国爆发内乱的主要原因。

1918年底到1919年初,德国面临着更迫切的问题,共产党起来革命了,在这种情况下,如没有军队支持,新成立的共和国根本维持不下去,为了维护共和国本身,他们选择了一种折中道路——保持军队的半独立性,包括默许军队开始准备突破《凡尔赛和约》给予它军事上的限制,这差不多是魏玛共和国奠基的一个非常重要的基础。

用“戈培尔的大嘴”掌控民众思想

魏玛共和国制订了一部非常好的宪法,但一个国家的政治体制到底是出于设计还是出于生产?我们可不可以设计一个最理想的东西,然后强制推行下来,让大家去执行?

1929年后,因为席卷整个德国的大萧条把所有中产阶级、无产阶级都变成了激进分子,导致军团站不住脚了。兴登堡总统无计可施,只能容许希特勒获得执政权。

希特勒上台之初,政客们认定他只是我们请来的利用工具,终结尴尬状态后,再一脚把这个人踢开,包括当时给希特勒赞助的克虏伯集团,包括民族人民党的重要领导人胡根贝格,都是这种心理。

但希特勒很快证明他的高明,他直接对普通民众发声,成立了国民启蒙与宣传部,在全国推广家用无线电设备,当时全波段收音机很贵,差不多260—300马克,一般家庭承担不起,戈培尔即责成科学家研制一种只能接收几个频道的“阉割版收音机”,它后来被称为“戈培尔的大嘴”,非常便宜,只有全波段收音机的1/3左右,在差不多两年时间里,所有德国家庭都普及了这种收音机,从而把纳粹的意识形态、整个宣传逻辑灌输给普通民众。

德国人初期为何欢迎希特勒

从1933年至1938年,整个德国对纳粹党的好感达到最高峰,包括处理犹太人,许多欧洲国家都有排犹传统,德国本非最突出地区,但纳粹编造了一个“背后一刀”的神话,说“一战”我们在军事战场上没有失败,只是因为犹太人在背后搞阴谋,使德国发生内乱,我们才不得不失败。

希特勒1933年上台后,大搞计划经济,导致财务紧张,而剥夺犹太人的财产权、公民权和房屋,可以解决财政问题,包括解决当时德国住房紧张的问题。除去犹太人之外,其他人在这个行动当中都是获益者,所以得到了许多人的支持。

纳粹对犹太人所采用的手段已经不能简单地用残忍来形容了,可绝大部分德国人因为没有破坏既有的法律状态和社会生活,包括他们间接地获益了,所以大家在这件事情上采取了迎合或默许的态度。

“九月政变”为何不了了之

1938年,希特勒开始通过对外扩张为德国赢得安全空间,在绝大部分军事和外交幕僚的眼中,这种公开撕毁《凡尔赛和约》的激进举动可能会招来英法严惩,而德军还无法对抗,他们认为这是不理性的做法,开始策划“九月政变”,但无疾而终。

因为希特勒是一个高明的心理战大师,他知道英法在经历“一战”后不愿再战,故而每次都成功地让英美退让。德国军队开入莱茵兰非武装区,以及对捷克斯洛伐克提出最后通牒的日子都是选在星期六的一大早。原因是按照惯例,星期六的英国首相和外交大臣会在星期五下班之后在香榭别墅去度周末,星期一早上回来办公。所以德国在星期六的早上提出反应,英国人是无法做出声明和回应的,英国人如果不做出回应,法国人也就不会这么做。德国只要在48小时内控制住事态,基本上到星期一就已经木已成舟了,他们不可能再有改观了。

从这样的细节可以看出,希特勒在实力不具备的情况下,运用心理战、运用威慑等作为手段达成他的目的。一直到1939年进攻波兰的时候,这一招才最终失败。

“7·20政变”错过了最佳时机

德国1939年到1940年取得了巨大的军事胜利,包括征服了大半个西欧,1941年夏天开始进攻苏联后,在前半年取得了非常巨大的胜利,足以令绝大部分反对希特勒的人丧失底气,虽然他们在那个时候有很多刺杀希特勒的计划,但根本没有决心实施。

《第三帝国兴亡》的作者夏伊勒说,德国抵抗分子总是站在自己家的门前对自己说,只要那一班车开过来,我搭上它,就能解决全部问题。但是实际上车站离他站的那个地方可能还有500米,他们完全没有勇气说,从我站的地方走到那个车站。他们只是不断地自我安慰。

1942年,斯大林格勒战役失败后,党卫军在东线屠杀犹太人的罪行暴露出来后,抵抗分子才真正获得了刺杀希特勒的底气。但他们是以非常小圈子的、非常分散的模式结合起来的,他们在第二帝国乃至魏玛共和国时期是德国社会的精英和主流,但是经过纳粹的十年统治后,处在比较边缘、比较尴尬的状态,并非一个很有势力的群体。

他们是精英,导致他们不可能把整件事情变成由大部分军队参加的大规模社会运用,他们只能像俄国“十二月党人”一样,以个人的英勇行动和道德来对待这件事情。包括“7·20政变”,事态一度非常有利,虽然没炸死希特勒,但希特勒被炸伤,大本营和外部的通讯一度被切断。但密谋分子没有控制宣布部、柏林政府机关、党卫军总部,他们在干什么?他们把内阁成员召集起来,认为只要发布了希特勒死亡的消息,全国人民就会自动起来呼应他们这个新政府。

希特勒是个“庸俗小说家”

为什么希特勒会选择战争?我想大家都读过奥威尔的《一九八四》,书中世界上只剩下这三个国家,即大洋国、欧亚国、东亚国。这个版图恰恰是1930年德国地缘政治学家对于未来世界的规划,即1930年代提出的未来世界版图为“泛亚、泛欧、泛美”,苏联被赶到乌拉尔山自生自灭。

黑格尔在《历史哲学》中提到德国人注定要在世界历史当中承担一种“精神使命”,德国人相信“应当”,不相信实际。这不只是德国,许多后发国家都有这种心态,认为现有国际秩序不理想,不符合他的愿望,不承认这种状态的合法性,所以才提出“应当”。

德国人“应当”的标准是从德国一直延伸到东欧,将大概有2亿人左右生存的领土算成德国人的生存空间。其中只有一个主宰民族,就是德国自己,荷兰、法国、北欧、东欧国家将变成农业区和原材料产区,如后来丹麦负责给德国供给鱼,荷兰生产牛奶,罗马尼亚生产石油,生产完后运到德国去,德国按照你们给德国人的表现配给工业品。

这种概念落后了世界潮流一百年左右,基本是拿破仑时代的思维水平,所以亚历山大给戴高乐写信的时候说,希特勒差不多可以说是一个庸俗小说家,因为他试图在一百年后做拿破仑在一百年前失败的事。

陈辉/文

刘怡

多年来致力于梳理古今战争背后的政治、经济、文化与社会的因素,尤其是战争与人的关系,以丰富的资料性与生动幽默的笔法见长。与阎京生一同出版的《战争史研究》杂志书系列,受到军事迷的广泛关注与好评。