商业背后大栅栏的深情和柔美

作者:■本报记者 刘墨

|

|

|

|

胡同文化是北京文化的重要组成部分。如果只是把这些勾画出来,没有价值。文化是什么?文化就是一种状态,只要是人的一种生存状态,它就是文化。

北京的胡同不仅是城市的脉络、交通的衢道,而且是北京普通老百姓生活的场所,京城历史文化发展演化的重要舞台。它记载了历史的变迁、时代的风貌,并蕴含着浓郁的文化气息。作为京城一家传媒,我们身在其中,享受着她的古色古香、底蕴的厚邃、人文的璀璨。她是古雅无语的,但我们媒体人有责任展现她古韵犹存的的幽雅,我们推出胡同文化系列报道,让您和我们一起漫步在老北京说不完故事的胡同里……

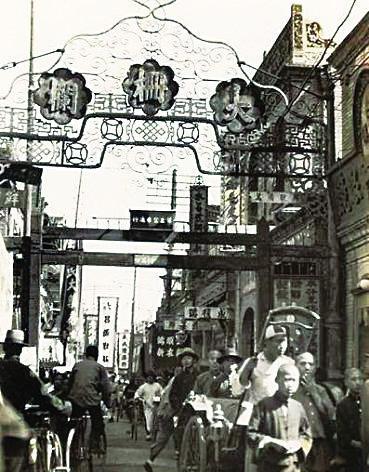

《北京历史纪年》记载,康熙九年(1670年),为加强治安管理,谕示外城也要像内城一样,在胡同口修栅栏,昼启夜闭,实行“宵禁”。因廊房四条集中了许多大商家,栅栏修得比别处高大,故老百姓习惯称这条胡同为“大栅栏”,后被官方确认。

“当年华已逝,你两鬓斑白,沉沉欲睡,坐在炉边慢慢打盹,请取下我的这本诗集,请缓缓读起,如梦一般,你会重温,你那脉脉眼波,她们是曾经那么的深情和柔美。”

如叶芝诗中所写的那种“只有在书中才能重温的美丽”,已成为我国很多经典老胡同商业区令人遗憾但又普遍存在的共同特征。老化的硬件环境、较差的修缮、杂乱的业态和店铺设置及偏低的物业和运营水准,在我国各地的老胡同商业区都成为一道常见的“风景”。与此同时,这些古老的商业区又常常位于城市的黄金地段,具有相当的商业潜力和商业价值,因此对这些区域的更新和改造近年来一直没有停止,很多关于胡同商业的研讨也一直在进行。

年华虽逝,筋骨犹存

2006年3月14日,张金利站在大栅栏煤市街117号金利饭馆门前,看着推土机一点点将自家的房子推倒。规划中的新煤市街,把挡在它面前的最后一间小屋夷为平地。

他没有痛哭流涕,也没有阻拦那些拆迁工人。冰箱和一些家具还没来得及搬出便被压倒在废墟里。48年前,他母亲在大栅栏一间普通的民居里生下了他。用这样一种方式离开,当然并非他的本意。一些朋友用DV记录了最后的时刻,张金利忽然觉得自己“变得很庄严”。

张家的饭馆1984年出现在煤市街,是这条老街的第二家个体户。等他当上煤市街个体户组长,这里沿街的房屋已经全部变成了干果铺、饭馆、理发店、杂货铺……南北走向的煤市街,把大栅栏分隔成两个部分:东边的大栅栏步行街集中了同仁堂、步瀛斋、大观楼、内联升、瑞蚨祥等响当当的老字号,来的多是外地游客和老外;西边的大栅栏步行街则遍布各种小商铺和廉价旅馆,更适合那些生活在这个街区的原住民和外来务工者消费。

张金利背负着一个家庭的重任:他的前妻患有精神疾病,至今一切生活费用由他负担,家里还有正在读中学的女儿和80多岁的老父亲。全家的收入原本都来自饭馆。眼下,失去了经济来源的张金利,只好搬到远在南三环之外的亲戚家。未来会怎么样,他不敢想象,也不愿想象。

对于他,大栅栏有他的家,他的生活,他的全部过去和寄托;而在某些学者眼里,大栅栏只不过是一处“典型的贫民窟”。2005年北京市社科院公布的《北京城区角落调查》,用冷冰冰的数据诠释了自己的结论:“大栅栏57551个常住居民中,60岁以上的达9914人,占17%,残疾963人,失业登记4427人,社会低保户929户。人群结构呈现社会困难人群的特征。

“人口密度大,居民居住拥挤,某住户3口住房仅为4.8平方米……最窄的钱市胡同只有82厘米宽。

“工商登记个体经营行业729家,90%为小餐馆、小旅馆、小杂货店、小发廊、小歌厅。小发廊为167家,有理发工具的仅为7家,大部分白天上锁,夜间营业。经营规模和业态呈衰败状况。

“社会治安混乱,珠宝市、月亮湾地区的‘110’报警占全地区的70%以上。

“大量居民日均生活费不足8元。”

……

大栅栏的确老了。大栅栏也的确破了。可今天谁能想象得出几百年前大栅栏那般绝代风华的模样?

据文史专家介绍,这里曾是北京最古老的城市肌理的文脉遗存。明代永乐皇帝迁都北京后,因为人口稀少,商业萧条,决定在北京建廊房,招商经营,吸引外地移民居住,这才有了廊房一、二、三、四条胡同。

《北京历史纪年》记载,康熙九年(1670年),为加强治安管理,谕示外城也要像内城一样,在胡同口修栅栏,昼启夜闭,实行“宵禁”。因廊房四条集中了许多大商家,栅栏修得比别处高大,故老百姓习惯称这条胡同为“大栅栏”,后被官方确认。

清政府明令禁止在内城设市场、开戏院。大栅栏及其周边地区虽在外城,但因其所处的地理位置靠近皇城衙署,便日渐成为京城最繁华的地段。

大栅栏有的是“老字号”。“头顶马聚源(帽店),脚踩内联升(鞋),身穿八大祥(绸缎店),腰缠四大恒(钱庄)。”是民间对这一地段的形象比喻。旧日的北京人用大栅栏的老字号往自己身上一裹,俨然一副上流显贵的气派。

大栅栏有的是“钱”。珠宝市曾集中了26家银炉,并经官方批准成立了“公议局”。它们承担着将各省上缴的税银熔铸为银锭交户部的任务,还定期公布银锭与碎银兑换的比价。大栅栏的银炉再加上87家钱庄、26家银号、40家金店以及以正乙祠(银钱业集资所建)为代表的工商会馆的修建,培育了北京金融市场的萌芽。北京最早由中国人办的银行,如交通银行、盐业银行、金城银行就诞生在这里。1918年,中国人自己办的银行有11家,其中大栅栏就占6家。

大栅栏有的是“戏”。乾隆八十大寿(1790年),三庆徽班晋京贺寿,演出后就留驻在煤市街惠济祠。著名的“同光伶十三绝”和“四大名旦”、“四大须生”等都曾住在大栅栏。京剧的“七大名班”、“三大科班”也都开办在大栅栏。过去北京有“七大戏楼”,除广和楼在大栅栏路东,其余6座都在大栅栏。

大栅栏有的是名人。纪晓岚、王士祯、李渔等名流的故居都在这里。这里有70余处会馆,居住在这里的应试举子难以计数,编纂《四库全书》的学人和著名学者,有300多人居住在这一带。

大栅栏有的是声色犬马。南边的“八大胡同”是旧日妓院、烟馆的集中地。老北京的三教九流、五行八作、什样杂耍,都能在大栅栏找到。大栅栏,名不虚传,活脱脱一个老北京市井文化的博物馆。

如今,改造后的街面则成了最熟悉的陌生人。陌生是因为:从煤市街的西口进入,走到东口与珠宝市街相接。这条266米长、崭新的大栅栏商业街,给人的第一感觉就是变宽了。“修旧如旧”的百年老店随处可见,红窗灰瓦、错落有致,体现着传统的中式风格;而加盖的新建筑则统一改造为朱红窗阁牌楼、青砖灰瓦白线墙装点的仿古式建筑,并粉刷装修立面、规范牌匾。整齐清雅的青砖路面代替了坑洼的条石路面,中间设有盲道,号称“天罗地网”的电线电缆全都消失了,采用仿古建筑风格修建的门脸让人耳目一新,过去拥挤的街道和门面也变得宽敞亮堂了。熟悉是因为:那一个个黑底金字的老字号牌匾:瑞蚨祥、马聚源、张一元、内联升、狗不理、同仁堂……外表的华丽永远都抵不过内在的温存。

胡同文化迷思之解

两院院士、清华大学教授吴良镛在考察大栅栏之后说:“大栅栏地区的价值在于它是一部中国城市史话的教材。历史上的城市有两种形态:一种是经过人为规划的,另一种是自然形成的,大栅栏地区就属于后者。”

为什么要更新和改造老旧的胡同区?答案当然是提升区域的面貌和商业价值,获得更高的社会和经济效益。那么要达到这样的结果,我们又如何着手会更好呢?用钢筋混凝土的仿古建筑将区域填满、塞进一堆时尚零售和快餐小吃、摆上满地的旅游商品、最后搭几个似是而非的铜像完成任务?或者一拥而上,都如上海新天地般打造国际餐饮娱乐集聚地,全然忘记本土特质甚至气候条件?在我看来,这种种的探索和追逐,都忽略了胡同商业最根本的基点——“她们是曾经那么的深情和柔美”,而这“深情”和“柔美”,正映射了胡同的人文蕴含和历史积淀。因为有了这蕴含和积淀,胡同商业才值得让来客重温;只有以蕴含和积淀为出发点规划胡同商业改造,才能真正让老经典在新时重新散发璀璨的光彩。

大栅栏改造项目的商业规划是一次较为成功的结合了历史文化观点的规划作业。大栅栏的历史变迁表明其自古以来就是比较完全的商业娱乐街区,而其胡同历史更是一部世界各地旅游者探秘搜奇的观光史。从数百年的对外交流历史上看,大栅栏是北京乃至中国罕见的中西结合、土洋杂糅的商业交汇点。而其独特的市井文化历史也决定了其商业零售和娱乐休闲的业态特征。规划团队融合历史、商业、旅游、胡同、北京休闲和餐饮等大栅栏代表性的文化特征,结合现代商业的相应业态,对老字号、零售、风情旅游、文化会馆、休闲会所、各式餐饮都做了完整的研究和规划。

与其他项目不同,大栅栏区域内作为北京目前保护建筑最密集、最广泛的地区之一,传统四合院、老胡同、欧式古建比比皆是,以保留和恢复为主进而发展商业的需求是其他任何一个项目都所罕见的。但其断续的胡同和复杂的动线在现代已难以适应顾客的需求。为了最大程度的保护古建筑,并提高商业价值,提出了以地下部分作为商业价值主要体现,以地上古建作为区域亮点的建议,增加并打通地下空间的,并利用下沉广场、连廊和景点作为地下空间和地上空间的契合点,并对一些受天气影响较大的地上重要活动通道作加盖处理,在高度保护古建的前提下提升来客的舒适体验,并提升商业价值。

在业态分布方面,现代功能分区与大栅栏古代区域高度一致,将现代业态分布于和大栅栏往日一致的区域,结合人文旅游、珠宝视频、老字号店铺等各色租户配置,力求给来客以和北京其他经典老商业区域完全不同的崭新体验感受。

在品牌的档次方面,高度尊重历史事实,并结合市场现状,在业态方面,以特色酒店、国际休闲业态而非零售业态来提高区域档次和中西结合的区域风范。在零售方面,大胆引入Mixshop等新形式的体验零售店,提升大栅栏区域的零售素质和零售特色。事实上,由于具有大量保护古建的亮点和独树一帜的规划思路,已经有很多国际热门时尚品牌对大栅栏区域表现了浓厚的兴趣。

对大栅栏地区而言,其高度留存的古建和深厚的历史文化积淀已成为区域最大的财富。如何传承这些财富并让来宾欣赏呢?以景观衬托古建,以文博设施传承文化,以古建和文化提升零售氛围的思路得以实现。在经典建筑如劝业场、谦祥益、粮十旅馆等的周边,设置各种下沉广场、小型景观带和灯光展示带,结合古建和景观营造视觉和人流节点,让游客流连其中,又打开了全新的顺畅动线连接地上和地下部分。

作为商业规划改造在历史观点中的提升,前门地区目前商业设置中文化留存的不足现实,在开发时提出了在部分古建中设立中小型博物馆的设想。由于建筑的限制,这样的博物馆固然不可能做到如大英博物馆那样宏大,更加偏重如OcracokePreservationSocietyMuseum这样的社区性博物馆一样,在小型建筑中记载大栅栏和老北京生活时光的点点滴滴,在喧嚣都市长廊中铭刻往日普通人的时光,让当代人重温市井的沧桑。而大栅栏区域设置的相当数量的旅游商业,都是围绕着这样的文化记录和历史留存而展开,结合青年旅社、特色休闲等各种业态,构成了大栅栏独树一帜的文化风范和历史吸引力。

历史文化是打造老胡同商业的核心,就像叶芝的诗里所写的那样,“当你洗尽铅华,伤逝红颜的老去,他也依然深爱着你”。这种深爱,来自对历史的仰视,来自对人文精神的向往。但愿在不久的将来,胡同商业改造对历史文化的结合都能够不再仅仅是一句口号、一个迷思,而是一种正视和景仰。在这种正视和景仰中,才能达到历史与现代的结合,达到商业愿景的升华。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。